А.С. Балахванцев

А.С. Балахванцев

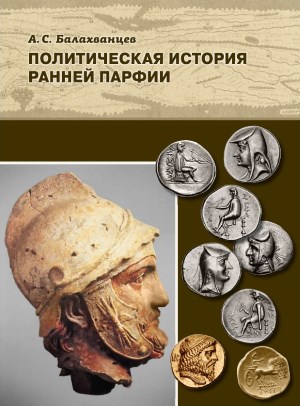

Политическая история ранней Парфии.

// М.: ИВ РАН. 2017. 192 с. ISBN 978-5-89282-765-2

[ аннотация: ]

В работе впервые в мировой науке в монографической форме рассматривается вопрос о возникновении и становлении Парфянского государства. Прослеживается процесс переселения южноуральских дахов (даев) в Среднюю Азию в V-IV вв. до н.э., уточняется их локализация на границах Хорезма, в Согдиане, на Атреке и Сумбаре (Юго-Западная Туркмения). Значительное место занимает анализ восточной политики Селевкидов и взаимоотношений одного из племён дахов — парнов, вторгшихся в селевкидскую сатрапию Гирканию и Парфиену, с местным осёдлым населением. Реконструируются подробности борьбы Селевкидов и Аршакидов за господство в Северном Хорасане. В заключении формулируется вывод, что только нормализация отношений с эллинами, парфиенами и гирканами позволила ранним Аршакидам (Фраату I и Митридату I) удержать завоёванные области, использовать их материальные и людские ресурсы для покорения Мидии и Месопотамии на западе и успешного наступления на Греко-Бактрию на востоке и впоследствии превратить Парфию в мировую державу.

См. на academia.edu.

Оглавление

Введение. — 7

Глава 1. Парфия: земля и климат. — 17

§1. Историческая география ранней Парфии. — 17

§2. Природно-географические условия Юго-Западной Туркмении и Северо-Восточного Ирана. — 24

Глава 2. Среднеазиатские дахи в V-III вв. до н.э. — 28

Глава 3. Греко-македоняне и народы Востока в державе Селевкидов. — 42

Глава 4. Рождение Парфии. — 55

§1. Две античные традиции возникновения Парфии. — 55

§2. Загадка Андрагора. — 61

§3. Аршак I и первое завоевание Парфиены. — 65

Глава 5. Селевк II Каллиник и Парфия. — 71

Глава 6. Между Рафией и Магнесией. — 81

§1. Возникновение Парфянского государства. — 81

§2. Анабасис Антиоха III. — 86

Глава 7. Тёмное двадцатипятилетие. — 99

Заключение. — 107

Приложения:

Приложение I. Происхождение топонима Parθava-. — 115

Приложение II. Южноуральские дахи и Артаксеркс I. — 118

Приложение III. Отпадение Хорезма от державы Ахеменидов. — 125

Приложение IV. Монеты Андрагора: кто, где, когда? — 131

Приложение V. Возникновение Греко-Бактрии. — 136

Список библиографических сокращений. — 139

Список использованных источников и литературы. — 142

Указатель источников. — 172

Summary. — 182

Предисловие. ^

Ещё до того, как была задумана и написана эта книга, жизнь трижды сталкивала меня с историей Парфии. В первый раз это произошло в детстве, когда в журнале «Пионер» я прочитал рассказ «Жажда Красса». В памяти отпечатались строки: «Струился песок под копытами коней, и всё глубже вонзалось в податливое тело Азии стальное остриё крассовых легионов». Вторая встреча имела место в августе 1987 года, когда я, только что окончив первый курс исторического факультета МГУ, приехал в Туркмению на раскопки парфянского памятника Мансурдепе, расположенного возле Ашхабада. Именно тогда я впервые посетил развалины Старой Нисы, которые произвели на меня огромное впечатление. Наконец, в третий раз это случилось в декабре 1991 года, когда я, только что поступив в аспирантуру и ожидая заседания кафедры истории Древнего мира, снял с полки том Корнелия Тацита и, раскрыв его наугад, прочитал несколько глав о походе парфянского царя Вардана к реке Синд, которая разделяет дахов и ариев. Именно с попытки понять, где находилась река Синд и жили дахи, начался путь, который привёл меня к написанию этой книги.

За прошедшие двадцать шесть лет мне неоднократно приходилось прибегать к помощи моих коллег, без которой завершение данной работы было бы серьёзно затруднено. Сейчас у меня есть приятная возможность воздать должное всем, кто в той или иной мере оказался причастен к созданию моей книги.

Прежде всего, я хочу поблагодарить моего первого Учителя, д.и.н., профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Ию Леонидовну Маяк, под чьим непосредственным руководством я постигал азы исторической науки.

Мне очень приятно упомянуть имена моих университетских преподавателей, уже ушедших от нас Ю.Г. Виноградова, С.В. Новикова, Г.И. Соколова и здравствующего А.В. Стрелкова, у которых я изучал соответственно древнегреческую эпиграфику, папирологию, историю зарубежного искусства и нумизматику.

Я выражаю сердечную благодарность А.А. Абакумову, А.С. Анохину, Е.М. Берзон, П. Бернару, О.Л. Габелко, А.Н. Горину, А.В. Дедюлькину, С.С. Иванову, П. Кальери, Л.А. Краевой, Ю.Н. Кузьмину, П.Б. Лурье, Н.А. Маккавееву, В.Н. Настичу, А.К. Нефёдкину, В.П. Никонорову, М. Ольбрыхту, У. Петер, Н.М. Смирновой, С.В. Смирнову за содействие в ознакомлении с зарубежными публикациями, отсутствующими в российских библиотеках.

Я хочу высказать свою глубокую благодарность А.А. и М.А. Астайкиным, безвозмездно взявшим на себя техническое исполнение такой важной части любого исторического исследования, как карта.

Моя самая искренняя признательность — С.Б. Болелову (ГМИНВ), в течение многих лет консультировавшему меня по проблемам датировки и атрибуции среднеазиатской круговой керамики.

Я глубоко признателен В.А Лившицу (ИВР РАН) и С.В. Кулланде (ИВ РАН) за их консультации в области иранских языков.

Я искренне благодарен члену-корреспонденту РАН М.А. Дандамаеву за консультацию при транслитерации древнеперсидской и эламской надписей на алабастре Артаксеркса из Орска.

Я глубоко признателен М.Г. Мошковой (ИА РАН) и В.Н. Мышкину (ПГСГА) за оказавшиеся очень полезными консультации в сфере сарматской археологии Южного Урала.

Большое значение в плане уяснения специфики извлечения информации из археологического источника имело для меня участие в раскопках раннесарматских могильников Филипповка 1 и 2 на Южном Урале в 2008-2010 гг. Моя глубокая благодарность — оренбургским археологам Д. В. Мещерякову и О. А. Халяпиной, ставшими моими наставниками в курганной археологии.

В мае — июне 2017 г. мне удалось совершить путешествие в две с половиною тысячи километров по маршруту меридиональных перекочевок дахов от района Орска до Аральского моря. Я глубоко признателен А.А. Бисембаеву, выступившему в качестве организатора и руководителя этого предприятия, а также участвовавшим в нем актюбинским археологам М. Н. Дуйсенгали и А. М. Мамедову.

В процессе работы мне неоднократно приходилось обращаться к богатейшим коллекциям Государственного Эрмитажа. Хочу высказать искреннюю признательность Д.П. Алексинскому, Ю.И. Ильиной и

(5/6)

Н.З. Куниной за огромную помощь в работе и ценные консультации.

Я должен особо отметить двух уже ушедших от нас выдающихся ученых и замечательных людей, коллегой которых по работе в Институте востоковедения РАН мне посчастливилось быть на протяжении нескольких лет. Первая — это д.и.н. Мария Николаевна Погребова, принимавшая живейшее участие в обсуждении первоначального варианта моей книги, согласившаяся стать ее редактором и буквально до конца своей жизни оказывавшая мне всю возможную помощь. Второй — это д.и.н., академик АН Таджикистана, Борис Анатольевич Литвинский. После того, как в 1991 году «железный занавес» нищеты опустился между оказавшимися в новой «демократической» действительности десятками миллионов наших соотечественников и их надеждами и стремлениями, именно Борис Анатольевич открыл мне двери своей богатейшей библиотеки, щедро делился своими знаниями и консультировал меня по различным вопросам среднеазиатской археологии. Именно благодаря его рекомендациям я получил возможность работать в фондах Германского археологического института в Риме и первые приглашения на престижные международные конференции. Поэтому именно светлой памяти Бориса Анатольевича Литвинского я посвящаю мою книгу.

И, наконец, я сердечно благодарю свою супругу Алёну за время и силы, потраченные ею на подготовку данной работы к печати.

Арчил Балахванцев, Москва, октябрь 2017 г.

наверх

|