Е.И. Лубо-ЛесниченкоПазырык и Западный Меридиональный путь.// Страны и народы Востока. Вып. XXV. М.: 1987. С. 233-248.

В результате новых находок и интенсивной работы многих исследователей в последние годы вырисовываются новые аспекты культурных взаимоотношений, обмена идеями и материальными ценностями между великими культурами Евразии. Так, недавние находки в Астане, Ния и Кара-Булаке позволили выявить роль Шёлкового пути в период Шести династий (III-VI вв.) и дать представление о процессах, происходивших в дальневосточном шелкоткачестве в то время [10, с. 15-25; 41, с. 87-131]. Значительным событием явилось открытие и изучение художественных тканей «Занданичи», производимых в Согде в VII-IX вв. [5, с. 5-56; 44, с. 18-33].

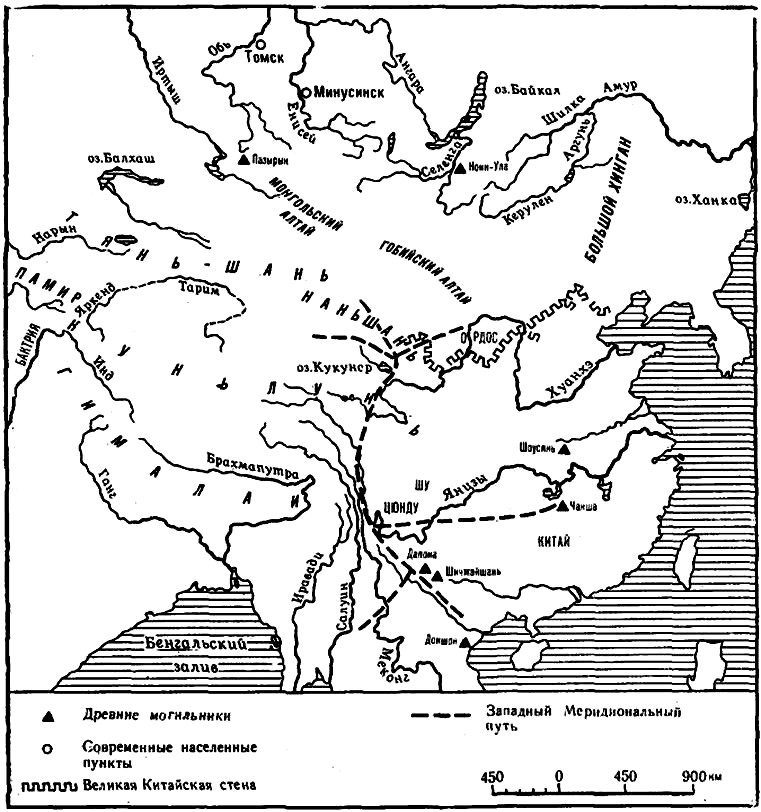

Следует также отметить, что наряду с Шёлковым и Степными путями, шедшими в широтном направлении, большое значение в культурном обмене между Центральной Азией и Южной Сибирью, с одной стороны, и территориями нынешнего Юго-Западного Китая и Юго-Восточной Азии — с другой, имел так называемый Западный Меридиональный путь. [1]

Этот путь шёл из Восточного Туркестана, Ордоса и северо-западных плоскогорий Ганьсу и Шаньси через степи Сунфаня до верхнего течения рек Байлунцзян, Миньцзян и Даду. Далее дорога пролегала вдоль течения этих рек до Аньпинхэ и на юг, в Юньнань, через Лусюнь, Чжаотун, Куньмин, Дали и затем шла в Бирму или Бицзе (провинция Гуйчжоу) [17, с. 165-182]. Западный Меридиональный путь протяжённостью в несколько тысяч километров проходил главным образом по степному плоскогорью с северными климатическими особенностями, что значительно облегчало движение по нему центральноазиатских кочевников [4, с. 3-8]. Начиная с эпохи бронзы по этому пути шла активная миграция в обоих направлениях, хотя основной поток двигался с севера на юг. По сведениям письменных источников и данным сравнительной лингвистики, начиная со второй половины I тысячелетия до н.э. основным фактором деятельности этого пути была миграция цинских племён. |

|

|

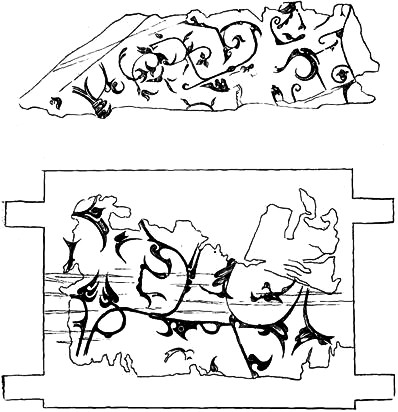

Два фрагмента зеркала с Т-образным орнаментом

|

Зеркало с Т-образным орнаментом

|

ро-Западного Китая (провинция Шэньси, без точного указания места находки) и один — из Южной Сибири [37, с. 164-165].

Среди привозных вещей, обнаруженных в пазырыкских курганах, видное место занимают шёлковые ткани. Так, в погребальной камере Третьего кургана был обнаружен мешочек, по форме напоминающий кисет, сшитый из гладкой шёлковой ткани песочного цвета. Ткань типа тафты выполнена полотняным переплетением с плотностью нитей основы 54-56 и утка 48-50 на 1 см [10a, с. 248, табл. XVI, 2]. Фрагменты гладкой шёлковой ткани, вырезанные в форме крестиков, украшают покрышку седла, обнаруженную в конском захоронении Пятого кургана [10а, с. 213, рис. 128, табл. CVII, 1]. Эти крестики, общее число которых составляет 13, чередуются в шахматном порядке с золотыми рельефными изображениями лосиных голов. Они вырезаны из одного куска шёлковой ткани типа репса, изготовленного полотняным переплетением плотностью нитей основы 88-90 и утка 46-50 на 1 см.

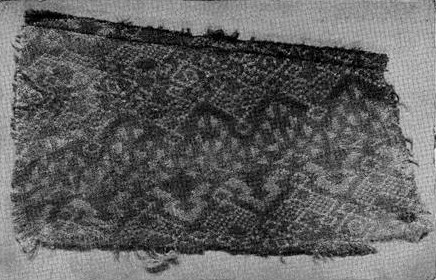

Фрагмент шёлковой полихромной ткани происходит из Третьего кургана. Ткань размерами 13,8×8 см выполнена основами тёмно-коричневого и зеленоватого цветов и одним утком зеленоватого цвета в технике, производной от полотняного плетения [10а, с. 248, табл. CVI, 1; 11, с. 80, 84, рис. 75]. [2] Раппорт орна-

мента ткани равен 2,7 см по основе, 11 см (по реконструкции) по утку. Узор состоит из повторяющихся четырёх рядов различных ромбовидных фигур. Подобные ромбические элементы встречаются в узоре ткани из Балладовского [Баллодовского] кургана Ноин-улы [12] и в тканях периода Чжаньго из Чанша [26, табл. XXXI, 3; 21, с. 56, табл. 18].

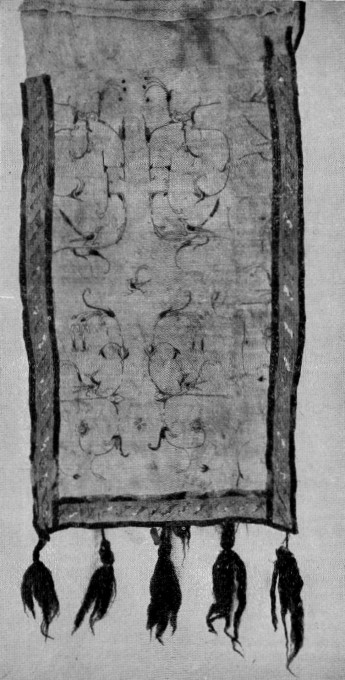

Уникальным памятником чуского искусства является шёлковая вышивка, служившая покрытием седельного чепрака из конского погребения Третьего [ошибка, д.б. Пятого] кургана [8, с. 50, табл. XLIX-L; 10 (ошибка, д.б.: 11), с. 83; 11 (ошибка, д.б.: 10а), табл. CXVIII]. Ткань представляет собой тафту песочного цвета, выполненную полотняным переплетением с плотностью нитей 50-54 по основе и 40-42 по утку на 1 см. Ширина её составляет 44 см. Вышивка выполнена тамбурным швом нитями четырёх цветов: песочного, коричневого, выцветшего синего и красного. Узор вышивки состоит из вьющихся

|

|

Зеркало с изображением четырёхлистника и запятых

|

Фрагмент шёлковой полихромной ткани из Третьего пазырыкского кургана.

|

побегов со стилизованными цветами и листьями и сидящих на ветвях фениксов (самцов-фын и самок-хуан).

Ближайшая аналогия к пазырыкской вышивке имеется среди находок из так называемой могилы с деревянным гробом из Парка героев в Чанша, датированной периодом Чжаньго. При раскопках этой могилы, произведённых в 1958 г., на внутренних стенках наружного гроба (гуань) были обнаружены остатки вышивки, выполненной стебельчатым швом. На внутренней стороне поперечной стенки гроба сохранилась вышивка длиной 54 см и шириной 39 см с изображением частично сохранившихся дракона и феникса на фоне орнамента в виде завитков. Вышивка на боковой стенке гроба имеет длину 120 см и ширину 34 см. Декор её состоит из завитков, оканчивающихся стилизованными листьями и цветами, и фениксов. По композиции и характеру передачи орнаментальных элементов она тождественна пазырыкской [15, с. 70, табл. 14-17].

Следует также подчеркнуть, что характерные черты стиля пазырыкской вышивки: удачное сочетание строгого ритма и свободы выражения при передаче изгибов завитков, а в изображении птиц — элементы стилизации и реальности образа — в искусстве того времени встречаются лишь в изделиях чуских мастеров. Об этом убедительно свидетельствуют многочисленные раскопки росписи на чуских лаковых изделиях из Чанша [24, табл. XXII, 2; 25, табл. XV, 9].

Таким образом, на основании изложенного выше мы можем

утверждать, что в последние века до нашей эры, и прежде всего в IV-III вв. до н.э., чётко прослеживаются связи, существовавшие между древнекитайским княжеством Чу (600-250 гг. до н.э.) и Южной Сибирью. Пазырыкские находки свидетельствуют о том, что чуское государство было основным поставщиком таких предметов роскоши, как шёлковые ткани, вышивки и бронзовые зеркала, которые по Западному Меридиональному пути проникали далеко на север, в Минусинскую котловину и Алтай. С севера в княжество Чу привозили изделия, выполненные в традиционном скифо-сибирском зверином стиле. Значительное число подобных изделий было обнаружено в районе Шоучжоу — главном центре производства чуских зеркал. Находки, как отмечал Б. Карлгрен ещё в 1937 г., «свидетельствуют о ранних торговых отношениях между северной границей и Восточным Китаем» [35, с. 103]. В результате активных контактов чуское искусство впитывало в себя художественные приёмы и орнаментальные мотивы, идущие из Центральной Азии. Это влияние чётко прослеживается в декоре ритуальных сосудов, зеркал и других бронзовых изделий второй половины I тысячелетия до н.э. [35, с. 97-112].

Такой оживлённый обмен изделиями и художественными ценностями мог происходить благодаря географическому положению Чу. В период Чжаньго Чу было крупнейшим по территории княжеством. На западе в его состав до начала III в. до н.э. входили область Ханьчжун, лежавшая в бассейне р. Хань, и районы Восточной Сычуани, связанные с Западным Меридиональным путем. Правители Чу в IV в. до н.э. проводили на западе и юго-западе экспансионистскую политику. Ярким примером экспансии чуского княжества на юго-запад может служить поход полководца Чжуан Цзяо. Сведения об этом походе сохранились у Сыма Цяня, где сказано: «Некогда, во времена чуского Вэй-вана, [3] [этот правитель] послал полководца Чжуан Цзяо во главе войск, чтобы подняться вверх по течению [Янцзы]-цзян и овладеть на западе Ба, Шу и Цяньчжун... Цзяо достиг озера Дянь, поверхность которого составляла 300 квадратных ли. Земля вокруг на несколько тысяч ли была изобильной и плодоносной. С помощью военной силы Чжуан Цзяо сделал эти страны данниками Чу. Когда он решил возвратиться, чтобы доставить донесение, [государство] Цинь совершило нападение и овладело Чу, Ба и Цяньчжун. Дороги были блокированы, и пройти было невозможно. Поэтому [Чжуан Цзяо] вернулся назад и, опираясь на свои войска, объявил себя правителем Дянь. Для того чтобы управлять страной, он сменил одежду и воспринял местные обычаи» [20, гл. 116, с. 1076]. Данные исторических источников о существовании связей между культурами

|

|

Шёлковая вышивка из Третьего [Пятого] пазырыкского кургана.(Открыть в новом окне)[см. цветное фото: Баркова Л.Л., 2009: 16-19, Ил. 10]←

|

Дянь и Чу убедительно подтверждаются находками из Шицзяйшаня [43, с. 106-108].

Важные сведения о наличии во II в. до н.э. в Центральной Азии товаров из Шу и Цюнду (современная провинция Сычуань) содержатся в 123-й главе «Записок историка» Сыма Цяня. В этой главе, включающей в себя «Повествование о Давани», приводятся широко известные сведения о путешествии в 140-130 гг. до н.э. Чжан Цяня на запад. В отчете императору о своей поездке Чжан Цянь, в частности, писал: «В бытность мою в Дася (Бактрия) я видел там бамбуковые посохи из Цюн и холсты из Шу» [3, с. 153]. Местные жители сообщили Чжан Цяню, что эти товары привезли в Дася купцы из Шэньду. (В представлении китайцев того времени, Шэньду включала в себя Северо-Восточную Индию, Бирму и часть Юньнани.)

В статье «Археологическое свидетельство о контактах Китая с Индией во времена династии Хань» С. Камманн подверг сомнению сведения Чжан Цяня. По мнению С. Камманна, Чжан Цянь скорее всего не имел представления, что в Индии, и в частности в предгорьях Гималаев, растёт множество различных видов бамбука. Поэтому и посохи, которые Чжан Цянь видел в Бактрии, могли быть привезены из Индии, а не из Юго-Западного Китая. Далее С. Камманн замечает, что в древности в торговле по сухопутным путям на далёкие расстояния товарами служили лишь лёгкие и дорогостоящие предметы, чтобы получать максимальный доход с минимальными дорожными издержками. По мнению С. Камманна, трудно себе представить, чтобы такие малоценные предметы, как холсты и бамбуковые посохи, перевозили через Юньнань, Бирму, Ассам и всю Индию. Кроме того, когда императорские посланцы по совету Чжан Цяня пытались обнаружить этот путь, они потерпели полную неудачу [32].

Точка зрения, высказанная С. Камманном, выглядит вполне убедительно, однако для дальнейшей дискуссии необходимо привлечь новые материалы. В связи с этим мы обратили внимание на находки из Второго пазырыкского кургана, в погребальной камере которого были обнаружены две мужские рубахи: одна — сохранившаяся целиком и другая — во фрагментах. Технологическое изучение найденных фрагментов было произведено В.Н. Кононовым. Им было установлено, что «у исследуемых волокон не удалось обнаружить анатомических особенностей, характерных для волокон льна, конопли и рами (узлообразные вздутия, утолщения, поперечные сдвиги). По толщине волокна они ближе всего сходны с волокнами кендыря, у которых толщина волокон в среднем равняется 20-25» (цит. по [11 (10а), с. 241]). Среди пазырыкских материалов в Эрмитаже хранится рукав второй рубахи, сшитой из кендырной ткани полотняного переплетения с сохранившейся кромкой. Нити ткани равные, со сравнительно слабой круткой. Плотность нитей основы составляет 38-40, утка 22-24 на 1 см, т.е. отношения плотности нитей основы и нитей утка составляет 1,8 : 1. [4]

Как известно, кендырь — это растение из родов Trachomitum и Apocynum семейства кутровых, произрастающее в пой-

мах рек Средней Азии, Волги, Урала, а также в Юго-Западном Китае и Юго-Восточной Азии [1]. В настоящее время у нас не существует каких-либо данных об употреблении в Средней Азии в древности кендыря для изготовления тканей. Что же касается Юго-Западного Китая, то некоторые сведения по этому вопросу содержатся в ставшем классическим комментарии Чжан Шоуцзе «Истинный смысл „Записок историка”», написанном в 737 г. Чжан Шоуцзе объяснил выражение «шубу» — «шуские холсты» как «холст, изготовленный из растений типа тростника» («лу бу») [18, с. 129]. Следует также отметить, что ткань, из которой изготовлена вторая рубаха, имеет высокие технологические качества, большую плотность нитей и характерное для древних дальневосточных тканей значительное преобладание основы над утком. В связи с этим со значительной долей уверенности мы можем считать изученные нами фрагменты рубахи из Второго пазырыкского кургана изготовленными из шуского холста, о котором упоминал Чжан Цянь.

Что же касается цинских бамбуковых посохов, то Чжан Шоуцзе даёт по их поводу следующее объяснение: «Этот бамбук происходит с гор Цюншань в Цюнду и посему называется цюнским бамбуком. У него длинные коленца с заполнениями внутри. Вероятно, это растение цзишэнь. Он пригоден для посохов» [18, с. 129]. Эта разновидность бамбука отождествляется с так называемым «квадратным бамбуком», т.е. бамбуком, квадратным в сечении (Bambusa, или Phyllostachus quadrangularis), произрастающим на северо-востоке современной провинции Юньнань и в Западной Сычуани [39, с. 535-537].

Учитывая изложенные выше факты, нам кажется, что Чжан Цянь при посещении бактрийских базаров мог отличить квадратные в сечении цюнские посохи от других бамбуковых изделий. Нет необходимости сомневаться и в том, что он был в состоянии отличить кендырные шуские холсты от шерстяных или льняных ближневосточных тканей. К этому следует ещё добавить, что Чжан Цянь был уроженцем Ханьчжун, области, лежавшей неподалеку от районов Шу и Цюнду, и, естественно, что шуские и цюнские изделия были ему хорошо знакомы.

Вместе с тем мнение С. Камманна о том, что не было смысла везти такие сравнительно дешёвые и простые изделия через страну с высокой культурой, нам представляется достаточно весомым. Более вероятно, что шуские холсты и цюнские посохи попали в Бактрию Западным Меридиональным путём, «дорогой цянов» [34а, с. 209]. Кочевники, изготовлявшие лишь сравнительно грубые шерстяные ткани, высоко ценили необычные для них изделия из растительных волокон и, естественно, поэтому могли перевозить их на далёкие расстояния. Логичнее объяснить таким же образом и бытование в Дася цюнских изделий из бамбука, так как к северу от Сычуани на всём протяжении Западного Меридионального пути и в Восточном Туркестане бамбук не произрастает и представляет собой редкость. Косвенное

подтверждение нашей точки зрения даёт политическая ситуация, сложившаяся в Центральной Азии в IV-II вв. до н.э.

Как свидетельствуют письменные источники, одним из главных последствий усиления гуннов была миграция юэчжей, занимавших первоначально обширные районы Ганьсу и Восточного Туркестана. В результате вынужденного переселения юэчжи разделились на две ветви, бόльшая переселилась на запад, в Бактрию, и меньшая — на юг. В «Записках историка» по этому поводу сказано следующее: «Первоначально дом юэчжи занимал страну между Дуньхуан и хребтом Цинляньшань. Когда же гунны поразили его, то удалился оттуда, перешёл от Давани на запад, ударил на Дася и покорил сие владение, вследствие чего и утвердил своё местопребывание на северной стороне реки Гуйшуй. Небольшая часть юэчжийского народа не могла следовать за прочими и осталась в Южных горах. Цяны назвали её Малым Юэчжи (сяо юэчжи)» [3, с. 151]. Как установил П. Пельо, малые юэчжи при своём движении на юг дошли до Наньшаня. Главным центром их местопребывания стал район Хуанчжуна, к востоку от оз. Кукунор и к югу от р. Синин (современная провинция Цинхай) [42, с, 37]. Что же касается территорий Шу и Цюнду, то они лежали сравнительно близко от Малых юэчжей, откуда местные изделия могли доставляться как на север, в Южную Сибирь, так и к родственным им Большим Юэчжи, на северо-запад.

Литература. ^

1. Берлянд С.С. Кендырь. М.-Л., 1931.

2. Бичурин Н.Я. (Иакинф). История Тибета и Хухунора. Ч. 1. СПб., 1833.

3. Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 2. М.-Л., 1950.

4. Деопик Д.В., Постников А.В. Из опыта составления карт по древней и средневековой истории стран Юго-Восточной Азии. — Вестник МГУ. Востоковедение. 1973, №2.

5. Иерусалимская А.А. К сложению школы художественного шелкоткачества в Согде. — Средняя Азия и Иран. Л., 1972.

6. Итс Р.Ф. Этническая история стран юга Восточной Азии. Л., 1972.

7. Кычанов Е.И. К вопросу о происхождении тангутов. — Вопросы филологии и истории стран советского и зарубежного Востока. М., 1961.

8. Лубо-Лесниченко Е.И. Древние китайские ткани и вышивки V в. до н.э. [ — III в.н.э. ] в собрании Государственного Эрмитажа. Л., 1961.

9. Лубо-Лесниченко Е.И. Привозные зеркала Минусинской котловины. М., 1975.

10. Лубо-Лесниченко Е.И. Шёлковый путь в период Шести династий (III-VI вв.). — Труды Государственного Эрмитажа. XIX. Л., 1978.

10а. Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.-Л., 1953.

11. Руденко С.И. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани. М., 1968.

12. Ходукин Я.Н. Первые раскопки в горах Ноин-улы. Иркутск, 1926.

13. Чеснов Я.В. Историческая этнография стран Индокитая. М., 1976.

14. Гао Чжимин. Сычуань Ганьцзы фу цзинь чутуды и пи тунци (Группа бронзовых изделий, обнаруженных в окрестностях Ганьцзы, провинция Сычуань). — Каогу Тунсюнь. 1958, № 1.

15. Гао Чжиси. Чанша леши гуньюань саньхао мугому цинли цзяньбао (Крат-

кий отчёт об обследовании могилы №3 с деревянным гробом в Парке героев в Чанша). — Вэньу. 1959, №10.

16. Ли Чжэнгуан. Лютань Чанша чутуды Чжаньго шидай тунцзинь (Относительно бронзовых зеркал периода Чжаньго, обнаруженных в Чанша). — Каогу Тунсюнь. 1957, №1.

17. Ли Шаомин. Гуаньюй цянцзи гудай лишиды цзиго вэньти (Некоторые вопросы по древней истории цянов). — Лиши Яньцзю. 1963, № 5.

18. Лидай гэцзу чжуань цзя хуйпянь (Собрание исторических сведений о различных народах). Т. 1. Шанхай, 1958.

19. Лян Шанчунь. Яньку цзан цзин (Зеркала, хранящиеся в Яньку). Т. 1-4. Бэйпин, 1940.

20. Сыма Цянь. Ши цзи (Записи историка). Шанхай, 1958.

21. Сюн Чжуаньсинь. Чанша синьфасяньды Чжаньго сычжиу (Вновь обнаруженные ткани периода Чжаньго в Чанша). — Вэньу. 1975, №2.

22. Хунань Чандэ Дэшань Чуму фацзюэ баогао (Отчёт о раскопках чуской могилы в Дэшань, Чандэ, провинция Хунань). — Каогу. 1963, №9.

23. Хунань чуту тунцзин тулу (Альбом бронзовых зеркал, обнаруженных в провинции Хунань). Пекин, 1960.

24. Чанша Мавандуй ихао Ханьму фацзюэ цзяньбао (Краткий отчёт о раскопках могилы №1 периода Хань в Мавандуй, Чанша). Пекин, 1972.

25. Чанша Мавандуй эрсань хао Ханьму фацзюэ цзяньбао (Краткое сообщение о раскопках могил №2-3 периода Хань в Мавандуй, Чанша). — Вэньу. 1974, №7.

26. Чанша фацзюэ баогао (Сообщение о раскопках в Чанша). Пекин, 1957.

27. Чжан Цэюэци. Юньнань Сяньюнь Дапона фасянь муго тун гуаньму (Могила с бронзовым наружным и деревянным внутренним гробами, обнаруженная в Дапоне, Сяньюнь, провинция Юньнань). — Каогу. 1984, №7.

28. Юньнань Цзиньнин Шичжайшань гуму дисыцы фыцзюэ цзяньбао (Краткий отчёт о четвёртом сезоне раскопок могильника Шичжайшань уезда Цзиньнин провинции Юньнань). — Каогу. 1963, № 9.

29. Юньнань Цзиньнин Шичжайшань гуму цюнь фацзюэ баогао (Отчёт о раскопках могильника Шичжайшань уезда Цзиньнин). Пекин, 1959.

30. Ю Чжун. Хань Цзинь шициды синань и («Юго-западные варвары» в периоды Хань — Цзинь). — Лиши Яньцзю. 1957, № 12.

31. Юньнань Цзиньнин Шичжайшань дасаньцы фацзюэ цзяньбао (Краткий отчёт о третьем сезоне раскопок в Шичжайшань уезда Цзиньнин провинции Юньнань). — Каогу. 1959, №9.

32. Cammann S. Archeological Evidence for Chinese Contacts with India during the Han Dynasty. — Sinologica. 1956, vol. 5, №1.

33. Cheng Te-k’un. The State Tomb Culture of Lifan. — Harvard Journal of Asiatic Studies. 1945, vol. 9, №2.

34. Haskins J. The Chinese Mirror from Pazyryk. — Archives of the Chinese Art Society of America. Vol. 18, 1964.

34a. Hulsewé A., Loewe М. China in Central Asia. Leiden, 1979.

35. Karlgren B. A New Studies on Chinese Bronzes. — Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities (далее — BMFA). Stockholm, 1937, №9.

36. Karlgren B. Huai and Han. — BMFA. 1941, №13.

37. Karlgren B. Some Pre-Han Mirrors. — BMFA. 1968, №40.

38. Karlgren B. Early Chinese Mirrors. — BMFA. 1968, №40.

39. Laufer B. Sino-Iranica, Chinese Contributions to the History of Civilization in Ancient Iran with Special Reference to the History of Cultivated Plants and Products. Chicago, 1919.

40. Loewenstein J. The «Ordos» Bronze Knife from Prehistoric Malaya. — Anthropos. Leiden, 1961, Bd. 56, №5-6.

41. Okazaki T. Archeology of the Cultural Intercourse between East and West. Tokyo, 1973.

42. Pelliot P. Tokharien et Koutcheen. — Journal Asiatique. P., 1934, t. 224, №1.

43. Pirazzoli, t’Serstevens М. La civilisation du Royaume de Dian à l’époque Han. P., 1974.

44. Shepherd D.G., Henning W.B. Zandaniji Identified. — Aus der Welt der Islamischen Kunst: Festschrift für E. Kuhnel. B., 1959.

[1] Термин «Западный Меридиональный путь», насколько нам известно, впервые предложен Я.В. Чесновым (см. [13, с. 115]).

[2] Описание техники изготовления ткани, приведённое С.И. Руденко, ошибочное [8, с. 28, 29].

[3] Даты правления Вэй-вана — 339-322 гг. до н.э. «Хоу Хань шу» относит поход Чжуан Цзяо ко времени Цинсян-вана (298-262 гг. до н.э.). Последнюю дату принимают большинство исследователей (см. [43, с. 79-80]).

[4] Рубаха, сохранившаяся целиком, сшита из трёх отличных между собой кусков ткани. Одна половина рубахи изготовлена из грубой полотняной ткани с плотной неровной круткой нитей. Плотность основы 15-17 и утка 16-17 нитей на 1 см. Вторая половина изготовлена из полотняных тканей двух типов, одна из которых находится на лицевой стороне и вторая — подкладочная. Плотность нитей наружной ткани составляет 22-24 нитей основы и 24-28 нитей утка на 1 см. Нити неровные, с сильной круткой. Подкладка представляет собой ткань из очень тонких нитей [со] слабой скруткой, напоминающую по внешнему виду газовую, с плотностью основы 56-58 и утка 62-64 на 1 см. По характеру тканей рубахи значительно отличаются одна от другой. С.И. Руденко пишет, не определяя более точно, что первая рубаха сшита из конопляной или кендырной ткани [11, с. 104].