|

|

|

|

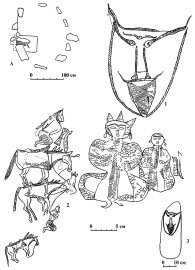

Табл. III. Могила 9 и вещи из неё (по Гавриловой A.A., 1965, табл. XV). А — план могилы; 1 — бусина-застёжка одежды; 2 — поясная бляшка; 3 — поясная пряжка; 4 — наконечник поясного ремня; 5 — крючок от второго пояса; 6 — удила; 7-11 — уздечные бляшки; 12 — накладка на переднюю луку седла; 13 — подпружная пряжка; 14-15 — стремена (1 — янтарь; 2, 4, 7-11 — серебро; 3 — медь; 5 — медь и железо; 6, 14, 15 — железо; 12 — рог; 13 — рог и железо).(Открыть Табл. III в новом окне) |

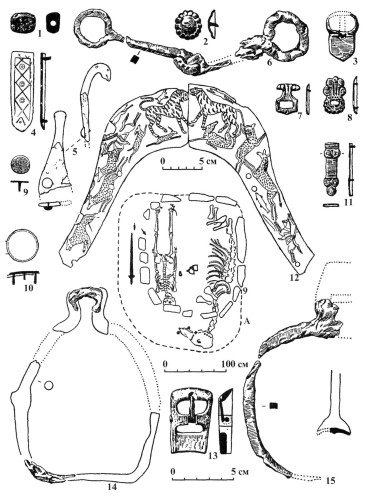

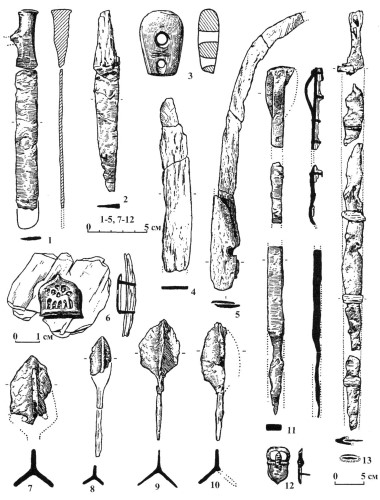

Табл. IV. Вещи из могилы 9 (по Гавриловой A.A., 1965, табл. XVII). 1 — кинжал с закругленным концом; 2 — нож; 3 — грузило аркана; 4, 5 — накладки на лук; 6 — бляшка на берёсте от колчана; 7-10 — наконечники стрел; 11 — кинжал с пластинчатой рукояткой; 12 — пряжка для подвешивания меча; 13 — меч с обоймами от ножен; (1, 2, 7-11 — железо; 3 — медь; 3 — камень; 4, 5 — рог; 6 — медь и берёста; 12 — медь и железо; 13 — железо и берёста).(Открыть Табл. IV в новом окне) |

«Перебор» в индивидуальном погребальном комплекте холодного оружия — явление достаточно редкое. Мужчина, погребённый в могиле 9, имел неординарный статус, свидетельством чего являются сопровождающий его конь и набор оружия, в котором особое место занимает меч, единственный в инвентаре могильника. Клинковое рубящее оружие в раннесредневековых кочевнических погребениях Алтая и Южной Сибири встречается столь редко, что его наличие должно быть отмечено, очевидно, как знак высокого социального и воинского статуса (Мерперт, 1955, с. 139).

Немаловажные нюансы атрибутивной характеристики погребенного выявляются из детального анализа комплекса погребального инвентаря. Так, при мече имелись две металлические пряжки (табл. IV, 12), свидетельствующие о том, что меч подвешивался к боевому поясу на двух ремешках наклонно [8] (Гаврилова, 1965, с. 29), а также о том, что меч был представлен в комплекте как боевое оружие: меч — ножны — система подвески. Комплектные наборы оружия, как известно, снабжались системой подвески одного типа, однако два «кинжала», нож и колчан были положены в могилу без пряжек (там же, с.24, 29-30), а значит — в некомплектном (не боевом) состоянии (?). [9]

Прямолезвийный нож с полосой клиновидного сечения и коротким прямым черенком — насадом под рукоять (табл. IV, 2), — можно признать наименее интересным из всех клинков комплекса. Нож, вероятно, составлял комплект мечу. Он мог помещаться в кожаном чехле и подвешиваться к поясу на ремешке без металлической гарнитуры. Этого нельзя сказать о других клинках.

Один из «кинжалов» имеет тонкий пластинчатый клинок, закруглённый на конце, и массивную рукоять со странным боковым «отростком», делающим её неудобной для захвата рукой (табл.IV, 1): похоже на то, что этот предмет не предназначался для использования в качестве орудия рубяще-колющего и зачислен в состав оружия по ошибке. Ещё более странным представляется второй «кинжал». Клинок его имеет брусковидное подпрямоугольное сечение и совершенно не имеет лезвий, но это, очевидно, и не «стилет» (см. Худяков, 1984, с. 74): верхняя часть этого предмета тонкая, пластинчатая, проклёпана насквозь и на месте рукояти имеет выгнутую петлю, вытянутую по длине изделия (табл. IV, 11). Вещь эта, очевидно, также не предназначалась для использования в качестве боевого оружия. Форма этого орудия позволяет без особого колебания сопоставить его с шаманскими саблями (Соловьёв, 1987, рис. 18). [10]

Сверхкомплектные «орудия», откровенно бутафорские по своей вещественной сути, на наш взгляд, могут быть определены лишь в качестве ритуальных. Взгляд с этих позиций на длинный «кинжал» позволяет определить его в качестве ритуальной модели — имитации меча на слайдовой подвеске. [11] К такому выводу нас склоняет одна из находок, представляющая собой металлический крючок от портупейного пояса в виде головки гуся (табл. III, 5). Один конец пояса этой системы пришивался к основному поясу, а другой — закреплялся на поясе же при помощи крючка. Ремень второго пояса пропускался через отверстие в слайд-скобе, составлявшей часть ножен кавалерийского меча (Хазанов, 1971, с. 25-27; табл. XXXIV, 2). Такая конструкция подвески позволяла свободно перемещать на поясе вертикально висящий меч в положение, удобное для всадника. В Кудыргэ своеобразной заменой слайда представляется «петля» в верхней части модели меча. В комплексе вооружения могилы 9 и портупейный пояс, и меч представляют явный анахронизм, что позволяет рассматривать их в комплекте. «Кинжал» с плоским клинком, очевидно, дополнял комплект ритуального «оружия».

Сколь обоснованно, однако, такое определение необычных предметов? В чем смысл столь обширного комплекса вооружения, включённого в состав погребального инвентаря? Начнем с последнего вопроса.

Избыточно большое количество предметов вооружения в могиле 9 выделяет погребённого среди других, набор оружия которых довольно скуден и специфичен. Вооружение рядовых воинов в Кудыргэ состояло из лука со стрелами и иногда дополнялось ножом (Гаврилова, 1965, с.22-27). Этот стандартный набор, надо полагать, отражает специализацию по видам вооружения, сложившуюся уже в древности. Она сохранялась и в средневековье, и в могильнике Кудыргэ представляет конных лучников. Специализация по видам вооружения как явление получила отражение на страницах исторических повествований, к которым можно отнести поэму А. Фирдоуси «Шахнаме». Фирдоуси, излагая очередную историю, представляет войско Ирана, готовящееся к сражению, и обращает внимание на специализацию воинских подразделений по типам вооружения (Фирдоуси, 1960, ст. 1520-1619, ст. 11986-12250). Этот композиционный приём использован автором с целью показать ширь и мощь империи, объединившей народы гор и долин, но не только это. На фоне воинов, предпочитающих какой-то один вид оружия, ярко высвечиваются образы бойцов, в равной степени умело владеющих всем оружейным арсеналом. Таким бойцом со страниц поэмы предстает Рустам, эпический герой, сотни лет защищавший границы Ирана. Он никогда не показан в «массе», он богатырь-одиночка и бой его обретает форму поединка. В поединках с «витязем» Асфандиаром, а до того — со своим неузнанным сыном Сухрабом, он сражался копьём, мечом, палицей, луком, арканом, и завершал единоборство борьбой на поясах. Рустам так характеризует тяжелый бой с Сухрабом: «Оружье от меча и до аркана // Всё в ход пустил я против льва Турана» (Фирдоуси, 1972, с. 209).

Вероятно, в контексте погребального обряда широкий набор оружия могилы 9 имел сходное значение. Погребённый — воин, владевший всеми видами современного ему оружия, представлен, вероятно, и на роговой накладке луки седла в сцене «героической охоты» (см. табл. III, 2), где он выступает на «посвящённом» коне. [12] Трудно удержаться от сопоставления его с героическим Сухрабом, одержавшим во втором сражении верх над могучим Рустамом и ринувшимся с поля боя на степной простор, поохотиться на ланей и онагров.

Воин дважды изображён здесь скачущим на коне во весь опор, и стреляющим из лука в животных. Грива коня героя в обоих случаях мечена тремя выступами-зубцами.

Подобным изображениям коней посвятил статью О. Мэнхен-Хельфен, известный исследователь кочевнических древностей Центральной Азии. О. Мэнхен-Хельфен, не ставя перед собой задачу выяснения значения этих странных значков на гриве коня, определил ареал, в котором сложилась традиция украшать гриву коня значками-выступами. Он установил, что изображения коней с такими гривами характерны для памятников ранних кочевников и кочевников раннего средневековья, они рассеяны в обширном ареале Евразии. Изучение многочисленных памятников изобразительного искусства, имеющих отношение к теме, привела О. Менхен-Хельфена к ряду замечательных наблюдений. Так, им была выявлена связь специфической стрижки гривы коня «зубцами» с мечом всадника, крепящемся на слайде (Maenchen-Helfen, 1957, p. 89, 93). Он подметил любопытное явление: персонажи, обладавшие мечами со слайдами, в ряде сцен были облачены в костюмы архаичного покроя (Maenchen-Helfen, 1957, р. 122). В изображениях мечей некоторых памятников отмечен ряд неточностей, из чего последовал вывод о том, что такой меч «в натуре» не был знаком изображавшим его художникам (Maenchen-Helfen, 1957,р.124).

Наблюдения и выводы О. Мэнхен-Хельфена определяют направление нашего поиска, при этом они замечательно корректируются материалом могилы 9 Кудыргинского могильника и других памятников.

Предметы, составлявшие инвентарь могилы 9, «чётко» обозначают диахронию этого комплекса. Так, боевой пояс с металлической пряжкой, металлическим, орнаментированным наконечником и бляшками (табл. III, 2-4), датирующийся VI-VII вв. (Гаврилова, 1965, с. 104), сочетается с боевым поясом, снабжённым крючком в виде головы гуся (табл. III, 5), датированным по аналогам I в. до н.э. — III в. н.э. (Гаврилова, 1965, с. 39). Боевой меч (палаш), крепившийся на двух петлях-обоймах (табл. IV, 12, 13), вписывающийся в хронологические рамки VI-VII вв. (Гаврилова, 1965, с. 24), соседствует с моделью меча со слайд-скобой (табл. IV, 11), имитирующей образец меча скифо-сарматской эпохи (Завитухина, 1990, рис. 4а; Хазанов, 1971, с. 26-27; Амброз, 1986, с. 28). Седло с парой стремян по типам VI-VII вв., входившее в снаряжение погребённого коня (табл. III, А, 12-15), украшено роговой пластиной с изображением всадника без седла и без стремян (табл. III, 12), атрибутивно соотнесённого со скифо-сарматским временем. Изображения коней кудыргинского комплекса (на роговой накладке седла из могилы 9 и на валуне — табл. III, 12 и II, 2), по определению Я.А. Шера, имеют архаичные черты канона тагарского искусства (Шер, 1980, с. 254). Необходимо добавить, что узда верхнего из коней, представленных на валуне (табл. II, 2), отличается от остальных архаичностью конструкции, воспроизводя образец узды пазырыкского образца (Суразаков, 1994, с. 51). Отметим и то, что использование в погребальной обрядности масок умерших людей и их коней как бы повторяет ситуацию с масками Пазырыкских могил скифского времени (см. ниже).

В погребальном инвентаре представлен, таким образом, целый комплекс атрибутов, создающих двухплановый контекст, сознательно удревняющий или, точнее, «перемещающий» героя в иное время, время ритуального уподобления (Байбурин, 1993, с. 17). Ключевое место среди этих атрибутов занимают меч со слайдом и изображения коней с зубчатыми гривами.

Комплексу могилы 9 из Кудыргэ по многим показателям близок инвентарь из погребения кургана 2 Орлатского могильника в Узбекистане (II-I вв. до н.э.). В нём имелись: лук со стрелами, меч со слайдом из нефрита, кинжал и два ножа (Пугаченкова, 1989, с. 129, 153, рис. 56). Здесь же найдены костяные пластины от «парадного» (ритуального) доспеха коня. На одной из них гравирована сцена сражения, на другой — охоты. В обеих сценах представлены всадники, вооруженные мечами со слайд-скобами. Кони в сценах снаряжены без сёдел и стремян. Гривы их отмечены нагривниками (Пугаченкова, 1987, илл. на с.57 и 58).

В качестве примера важны также настенные росписи VII в. из Афрасиабского дворца (Самарканд, Узбекистан), открытые раскопками в 1965-68 гг., в которых мечи со слайд-скобами сюжетно связаны с изображениями крылатых коней с зубчатыми нагривниками. Там, в сцене, представляющей «чаганианское посольство», верховые кони изображены без стремян, а мужчины, участвующие в шествии, вооружены мечами, подвешенными на слайдах. Одежды их нераспашные архаичного покроя, отличаются от одежд прочих персонажей сцены (Альбаум, 1975, табл. VI, XXIV, XXV; Лобачёва, 1979, с. 37-38; Бентович, 1980, с. 202). Меч, подвешенный на слайде, как явный ритуальный атрибут широко представлен в раннесредневековых росписях Центральной и Средней Азии. Именно такими мечами вооружены персонажи, предстоящие алтарю огня в сцене жертвоприношения в росписях Пенджикента. Одеты они в одежды того же старинного покроя, что и персонажи «чаганианского посольства» в Афрасиабе (Живопись древнего Пенджикента, объект 1, пом.10, табл. XXXVI; объект VI, пом. 1, табл. XXXVII-XXXIX; Лобачёва, 1979, с. 36-38, рис. 4, 1, 2, 6). Эти памятники дополняют обширную подборку памятников изобразительного искусства, выявленных О. Мэнхен-Хельфеном.

Таким образом, в памятниках широкого круга прослеживаются элементы воинской (?) культуры, непременным атрибутом которой являются: конь с зубчатой гривой, меч со слайдом и одежды специфического кроя. Они являются элементами культуры прошлого, традиционно воспроизводимыми для ритуальных целей.

Предметы погребального инвентаря достаточно определённо обозначают статус погребённого в могиле 9 Кудыргэ: здесь нет предметов роскоши, золота. Сосуд в погребении был деревянным или кожаным (Гаврилова, 1965, с. 24). Бляшки, украшавшие боевой пояс и конскую сбрую, были выполнены из благородного серебра, приличествующего воинскому сословию. Оружие здесь выполнено из: камня, кости, железа и меди (бронзы?) (Гаврилова, 1965, с. 24), этим как бы нарочито подчёркнута его практическая, а не «декоративная» функция. Таким образом, вещественный комплекс погребения 9 Кудыргинского могильника представляет личность, выделившуюся на военном поприще.

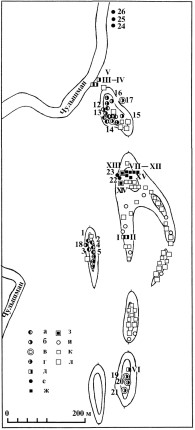

Возможно, погребение 9 было центральным в могильнике. Неясность с погребальным инвентарём ограбленных могил 15 и 18, в которых были обнаружены останки мужчин в сопровождении коней (Гаврилова, 1965, с. 26), а также неясность с погребениями, оставшимися невскрытыми (Гаврилова, 1965, с. 12) (см. табл. I), — не позволяет считать погребение 9 единственным центральным — их могло быть несколько.

Инвентарь могилы 9 обозначает тему героизации. Обряд героизации, как свидетельствует материал Кудыргинского могильника, был безусловно связан с погребальным ритуалом, он несомненно не исчерпывался преподнесением умершему определённых предметных атрибутов, хотя роль их в обряде была, несомненно, велика.

Важными и обязательными атрибутами обряда героизации являлись здесь старинный меч (его образная имитация) и сцена, гравированная на накладке луки седла. Конь героя на роговой пластинке выступает как бы двойником верхнего из коней, гравированных на валуне: у них одинаковые — в три зубца — знаки посвящения на гриве, у обоих хвосты не заплетены в косу (табл. II, 12 и IV, 2). Конь под всадником-героем бесстремянной, кони на гравировке валуна представлены также без стремян. Иконография коней сходна. Случайны ли эти совпадения?

Комплекс могильника Кудыргэ составлен совпадающими, взаимодополняющими и, как бы «накладывающимися» знаками, образующими единый повествовательный текст. Здесь, в составе древнетюркского могильника, выявлены погребения с ритуально дифференцированным, составом инвентаря. Погребения с предельно «бедным» инвентарем, так же, как и погребения с широким набором инвентаря выделяются «инаковостью» признаков, «инаковостью», выраженной разными средствами, но, несомненно, ритуально связанной. Опираясь на эту установку, мы сможем попытаться определить суть (и детали) обряда героизации, совершавшегося на этом некрополе, но для этого нам необходимо определить значение валуна в комплексе могильника.

Известно, что место под некрополь у многих народов выбиралось, как о том свидетельствуют исторические и археологические данные, очень тщательно (Крюков и др., 1979, с. 206; 1984, с. 193-194; Виноградова, 1991, с. 57). Требованиям некрополя удовлетворял не любой участок земной поверхности, ведь некрополь — это место, где возможно преодоление границы миров; место, через которое осуществлялся переход в таинственный мир, населенный богами и сверхъестественными существами; место, где возможно общение с предками (Байбурин, 1993, с. 115).

Урочище Кудыргэ представляет собой такое место. Основу урочища составляет долина на дне ущелья, окружённая крутыми склонами, отчётливо демонстрирующими глубинное её положение. С запада долина соприкасается с рекой Чулышман, протекающей в общем направлении с юга на север (Гаврилова А.А., 1965, рис. 2, табл. II) (см. табл. I). С севера долина ограничена скальным выступом. Скалы отступают с восточной стороны, и с восточной скалы в долину устремляется водопад, от которого бер`т начало оросительная система (Гаврилова, 1965, с. 12).

Пространство урочища, таким образом, чётко «организовано» по принципу бинарной оппозиции: юг, небо, верх — север, вода, низ. Пространство долины как бы выделено из «общего» мира и роль репера, маркирующего его центр, исполнял валун — «изваяние» с оградой.

Валун, установленный в оградке вертикально, «лицевой» стороной обращенный к Востоку, обнаруживает, что спешившиеся коленопреклоненные всадники на гравюре и тела воинов в могильнике имеют сходную пространственную соотнесённость. Они размещаются с южной (правой) стороны, отмечая её соотнесенность с «мужским», противопоставленным левому — «женскому». Образ божества (медиатора) дополняет, расширяет ряд бинарных оппозиционных представлений, логически замыкая круг ассоциаций (Традиционное мировозрение тюрков Южной Сибири, 1988, с. 43-46):

верхнее — нижнее

небо — река

южное — северное

правое — левое

мужское — женское

В характеристиках рельефа обнаруживается ещё один оппозиционный ряд, охватывающий пространство урочища в диаметрально противоположном направлении: вода, падающая с восточной скалы сверху, являет как бы воды верхнего мира, воды небесные, связанные с плодородием (недаром используются для орошения); она «противопоставлена» воде речной,

утекающей по дну ущелья вдоль западного края долины на север в «нижний мир», в «страну смерти» (Бонгард-Левин, Грантовский, 1974, с. 103-104; Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири, 1988, с. 75). Здесь как будто сливаются потоки космических вод, символизирующие живительную силу вод небесных и хтоническую соотнесенность вод речных. Оба потока связаны с образом Великой богини. Валун обозначал «деление» пространства по линиям: север-юг, запад-восток, где северная и западная стороны имели «отрицательные» характеристики (Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири, 1988, с. 100).

Принципиально важным и ритуально значимым являлось местоположение так называемой могилы № 16, у северного края северного холма, — на границе уровней дна ущелья. Могильная яма с захоронением младенца у основания валуна и вертикаль валуна как бы «разрывали» горизонтальную поверхность земли, символизирующую границу миров в оба направления, подобно корням и кроне дерева. Таким образом, комплекс обозначает Мировую ось, аналог Мирового дерева и, соответственно, ритуальный центр пространства урочища.

Представляется, что природная основа урочища была осмыслена древними насельниками в соответствии с мифопоэтической картиной мира, и в урочище Кудыргэ мы имеем структурированное пространство (микрокосмос). Центр этого пространства маркировала фигура Великого женского божества Умай, представлявшая собой антропоморфный вариант Мирового дерева, являвшаяся центром исполнявшихся здесь обрядов.

Теперь, когда пространство урочища определилось в качестве своеобразных «декораций», определились фигуры, составляющие изобразительный текст валуна, определилась фигура героя, мы можем попытаться выяснить смысловое содержание сцены валуна и выявить ритуальный контекст, связанный с ним.

Если все отмеченные выше совпадения, представляющие, на наш взгляд, стройную систему, нельзя признать за случайные, то мы можем предположить, что на валуне запечатлена ситуация, имеющая отношение к обрядам погребального цикла — как бы «графическая формула» действия, совершавшегося в ходе реального погребального обряда.

В раннесредневековом искусстве степного пояса кудыргинская сцена уникальна. Уникальность её заключается в необычном положении женского персонажа в качестве центрального. Более того, в раннесредневековом искусстве соседних регионов памятника с подобным сюжетом также нет, как вероятно, нет и более-менее сходного. Очевидно, ключ к решению его загадки заложен в контексте памятника: оружие и боевой пояс из могилы 9, бесстремянное снаряжение коней на гравировке роговой накладки из могилы 9 и в гравированной на валуне сцене, иконография коней — указывают на глубину архаики, связанной со скифо-сарматской эпохой. Сакрализованное пространство урочища также предполагает связь с мифом, с седой стариной.

Обратившись к изобразительным памятникам скифо-сарматского мира, происходящим в большей части из погребальных комплексов, и связанных, естественно, с погребальным культом, мы обнаружим полную противоположность раннесредневековым: женский персонаж в искусстве скифо-сарматского времени занимает важное место, нередко центральное (Артамонов, 1961, с. 65). Статус женских персонажей в искусстве зачастую более высокий, чем мужских, и это понятно — они представляют Великое женское божество, одно из двух, самых популярных в изобразительном искусстве, обслуживавшем культовую сферу ранних кочевников. Многочисленную группу здесь составляют сцены предстояния — на них обычно представлено женское божество, восседающее в кресле и мужской персонаж, стоящий перед ним или сидящий на коне. Сцены эти представлены во множестве вариантов, однако точного соответствия сцене кудыргинского валуна и здесь не найти. По сложности композиционного построения и, возможно, по сюжету ей близка сцена настенной росписи «склепа Анфестерия», содержавшего погребение сарматского времени. Разработка её смыслового содержания, насколько можно судить по публикациям (Ростовцев, 1912, с. 18; 1918, с. 182; Яценко, 1995, с. 188-194), оставляет желать лучшего, поэтому ограничимся свидетельством композиций менее сложных.

Содержание сцен предстояния составляло приобщение Великой Богине в обряде «священного брака» или приобщение с установлением отношений покровительства (Артамонов, 1961, с. 59-62; Раевский, 1977, с. 105-106; Бессонова, 1983, с. 106).

Сцена на кудыргинском валуне, несомненно, связана с обрядом приобщения Великой богине, но не посредством брака. Здесь нет атрибутов, которые можно было бы безусловно

признать за символы брака. Брачный характер сцены обычно обозначался фигурами жениха и невесты, равновеликими и противопоставленными, чего здесь нет. Женская и мужские фигуры значительно расходятся в размерах, они, к тому же, разнонаправлены. Божественный статус центральной фигуры передан здесь очень явно.

Ключом к разгадке нашей сцены служит атрибутивный знак лука в налучье с колчаном, помещённый по обе стороны от фигуры богини. Лук с колчаном слева от богини, помещенный рядом с ребёнком, не может определять пол ребенка, как полагала А.А. Гаврилова (Гаврилова, 1965, с. 22), ибо это девочка, поскольку находится на «женской» стороне композиции. Поскольку лук с колчаном представлен дважды, по обе стороны от фигуры Великой богини, логично предположить в обоих случаях сходное значение этого знака. Он опосредует отношения между Великой богиней и ребёнком, помещенным чуть позади богини и между Великой богиней и предстоящими коленопреклонёнными мужчинами. По сути, в обоих случаях представлены отношения сходные, отношения покровительства.

Традиция сохранила символическое значение интересующего нас знака. Так, по данным Л.Э. Каруновской и Н.П. Дыренковой (Потапов, 1973, с. 277), алтайцы-телеуты верили в то, что Великая богиня Умай охраняет детей с помощью золотого лука. Лук, как знак покровительства Умай, в разных вариантах фигурирует в фольклоре многих этнических групп алтайцев, что зафиксировано этнографами (Потапов, 1973, с. 275-277; Янборисов, 1987, с. 154). Вереде алтайцев, судя по этнографическим данным, было широко распространено представление о Великой богине Умай, покровительнице маленьких детей, защищающей разнополых младенцев с помощью предметов, символизирующих их жизненное предназначение: девочек, как будущих женщин-матерей — с помощью амулетов в виде модели колыбельки с воткнутым в неё «веретеном»; мальчиков (будущих воинов) — с помощью лучка со стрелкой (Потапов, 1973, с. 275-276; 1991, с. 289). За этим покровительством младенцам скрывается не особенное отношение к подрастающему поколению, но, вероятно, покровительство народу, почитающему богиню (Потапов, 1991, с. 291). Этнографические свидетельства сохранили память об Умай, покровительствующей не только детям, но и женщинам, стремящимся иметь ребёнка и роженицам (Потапов, 1973, с. 278-283), а также и домашнему очагу (Потапов, 1973, с. 270-271). Остается предположить, что «выпадение» функции защиты мужчин является следствием снижения значения военного фактора в жизни алтайского общества, происшедшего в последнее тысячелетие. Очевидно, так было не всегда.

Изображение на валуне подводит к выводу о том, что Умай, знакомая нам по функциям божества плодородия и плодовитости, покровительницы домашнего очага и маленьких детей, имела некогда функцию покровительницы воинов (Длужневская, 1974, с. 233; Потапов, 1991, С.291). Возможно, эта функция сложилась под влиянием образа зороастрийской Ардвисуры Анахиты, в официальном культе которой в раннесасанидский период подчёркивалась не столько сущность божества плодородия, сколько её покровительство воинам (Луконин, 1969, с. 97). Впрочем, эта функция могла возникнуть и независимо от Ардвисуры Анахиты, для этого в индоевропейском мифологическом фонде, из которого в центральноазиатские религиозные системы перешло немало образов и понятий, имелась, очевидно, мощная традиция. Достаточно вспомнить, что в качестве покровительницы войны и воинов «подвизалась» древнегреческая богиня Афина — дева (Лосев, 1991, с. 125-127), у древних римлян — Юнона Популона (Штаерман, 1992, с. 679), а в скандинавской мифологии в сходной роли (?) выступали воинственные девы-валькирии (Мелетинский, 1991, с. 211-212).

Необходимо отметить, что образ Умай, зафиксированный этнографами, сложный, двойственный: как божество небесного происхождения, она (Мать-Умай) (Потапов, 1973, с. 273) проявляет черты покровительницы живых, как представительница хтонического мира она имеет «двойника» (Кара-Умай), похищающую души младенцев (там же, с. 273-274). Возможно, именно эта — вторая — являлась покровительницей погибших воинов. Учитывая специфическую сферу культуры, связанную с некрополем, остается признать, что на жертвеннике, помещенном на дне глубокого ущелья, представлявшем вход в нижний мир, хтоническая функция Умай имела важное значение (Бессонова, 1983, с. 106). Несомненно, однако, что в обрядах, проводившихся на некрополе, значение имели обе функции Умай: ураническая и хтоническая. Это предположение справедливо, во всяком случае, для обрядов героизации.

Обряд посмертной героизации инсценировался, однако вряд ли нам удастся узнать — сам ли умерший «играл» главную роль в Кудыргэ или его роль исполнял «заместитель умершего» (Кляшторный, Савинов, 1994, с. 124). «Сценарий» этого обряда некоторым образом восстанавливается по изображению на валуне и по обряду «посвящения коня умершему», зафиксированному этнографами (Калоев, 1964) и представляющему реликт исследуемого здесь ритуала.

Обряд посмертной героизации заключался, вероятно, в представлении воина Великой богине, с предъявлением «доказательств» права на статус «героя» и оформлением культа родового героя. При этом воин, поддерживаемый в седле в сидячем положении «заместителем», с южной стороны подъезжал к святилищу Умай. Тело воина (возможно, ритуального «заместителя умершего») усаживали перед божеством, обратив его в северную сторону, как это зафиксировано в гравировке валуна. Персонаж, представлявший героя («заместитель умершего»), обращался от его имени к божеству с молитвой и речью, в которой излагались его героические деяния. Вероятно, именно образцы подобных речей — от первого лица — зафиксированы в эпитафиях героев древнетюркских каганатов (Малов, 1951, с. 33-43, 64-70).

В сакрализованном пространстве святилища Умай происходило преображение: выдающийся воин обретал черты Героя, его конь — черты «небесного» коня. В комплексе могилы 9 Кудыргэ прослеживаются следы этого преображения.

В комплексе могилы 9 Кудыргэ, включающем палаш с ножом, меч с кинжалом, лук со стрелами и аркан, оказались совмещёнными три-четыре комплекта вооружения. Это, конечно же, подношение не рядовому воину, но, вероятно, воину-герою, посвящённому в культ Божества войны, признанному воплощением божества. И меч на «слайдовой» подвеске, в данном случае, явно «сверхкомплектный», служил атрибутом, приобщающим его к божеству войны. Имя божества, символом которого являлся меч старинного образца, — несомненно Вертрагна [13] (Брагинский, 1991, с.233; Брагинский, Лелеков, 1991, с. 564). Скифо-сарматское «происхождение» этого божества и подчёркивает, и подтверждает диахронию комплекса. Момент диахронии и дублирования определялся тем, что герой обретал символ и образ (?) бога войны Вертрагны и вступал под покровительство божества Умай.

В обряде использовался конь «собственного седла» воина, но однако же, это был конь не обычный, но преображённый: грива его обрезалась и шея покрывалась нагривником с «зубцами», стремена обрезались и хвост, завязываемый обычно узлом, распускался.

Время не пощадило убранства коня героя (могилы 9), в котором роговая накладка на луку седла имела значение, далеко выходящее за рамки чисто декоративной детали. Кони, гривы которых украшены зубцами специфической формы, — те, что представлены на накладке луки седла и на валуне, — небесные кони. Об этом недвусмысленно свидетельствует их сходство с конями «собственного седла» пазырыкских вождей, украшенными живописными масками-наголовниками (Суразаков, 1988, с. 3-31), а также с синхронными изображениями коней с нагривниками и крыльями, представленными в металлической подвеске из Ирана (Sarre, 1923, III, 146), в настенных росписях Афрасиаба (Альбаум, 1975, табл. LII, LIII) и в орнаментах согдийских шёлковых тканей (Дьяконова, 1969, с. 92; Иерусалимская, 1972, рис. 5, 6).

В могиле 9 Кудыргэ наряд коня не сохранился, однако исследователями прослежены детали, имеющие в нашей реконструкции принципиальное значение. Конь был осёдлан, и на роговой накладке его седла помещалась знакомая нам гравировка. Конь был снаряжен без стремян, подобно коням на гравированном рисунке, стремена при этом были положены отдельно (см. табл. ІII, А). В этом, несомненно, отразился приём преображения: свойства коня небесного бесстремянного переносились с детали снаряжения на самого коня, обеспечивая его свойствами, соответствующими статусу коня героя. Очевидно, что конь и его хозяин в ходе обряда героизации сменили знаки-атрибуты, связывавшие их с земной жизнью, на другие, которые соответствовали их новому статусу в жизни «иной».

Признание Великого воина Героем символически оформлялось вручением ему соответствующих атрибутов меча старинного образца, атрибута, приобщающего божеству, и по-

вода небесного коня. Теперь конь с героем на спине (?) обводился вокруг валуна и направлялся на юг — к могиле, а душа героя, достигшая границы миров, направлялась на небесные пастбища.

Следы этого действа нашли отражение в гравированных сценах могильника: ведь вещь и обряд «в области сакрального представляются как частные случаи реализации модели мира» (Калинина, 1995, с. 7). Взгляд с этой позиции помогает понять причину противоположной направленности персонажей гравировок, то есть пространственную ориентацию участников обряда, имевшего место в Кудыргэ. Пространственная характеристика участников обряда фиксирует их движущимися в разных направлениях, «встречных» на начальном и завершающем этапах обряда. Так, спешившиеся всадники, коленопреклонённые в сцене на валуне, обращены на север («влево» — «вниз»), а обе фигурки героя, гравированные на накладке луки седла, направляются в противоположную сторону — вправо. «Вправо» — это на «юг» — «вверх». Кульминация обряда представляется как достижение некоего пространственного рубежа. Рубеж, поворотный пункт в ритуальном движении обозначался вертикально установленным валуном, являвшим в обряде образ мировой оси, Мирового древа, [14] а факт включения валуна в динамическое действие мы отмечали в ходе анализа гравированных на нем рисунков (см. выше). Соответственно, на накладке седла из могилы 9 представлен образ героизированного покойника, направляющегося на небесные пастбища. Реальные участники обряда — воин и его конь, погребённые в могиле 9, — также ориентированы на юг — «вверх» (см. табл. III, А).

Комплексы сопроводительного инвентаря «рядовых» погребенных, в качестве статусных атрибутов отличаются от инвентаря могилы 9. К сожалению, скудость информации, представленной в комплексе некрополя, не позволяет определить, сколько раз использовался этот валун в обряде героизации, использовался ли он в погребальных обрядах рядовых воинов, и в чем, собственно, состояло отличие погребального ритуала героя и его рядовых сородичей.

Валун Кудыргинского некрополя определен Д.Г. Савиновым как изваяние с повествовательной сценой и помещён им в типологической схеме среди памятников, представляющих ранний этап древнетюркских каменных изваяний (Кляшторный, Савинов, 1994, с. 119-126). Д.Г. Савинов предполагает, «что сравнительно небольшое количество известных каменных изваяний периода Первого тюркского каганата объясняется тем, что в это время ещё продолжала существовать традиция использования в ритуальных целях манекена или самого трупа умершего, а не его скульптурного изображения. Следует подчеркнуть, что подобные манекены не столько «ставились», сколько «усаживались» в специально изготовленных для этого культовых помещениях» (Кляшторный, Савинов, 1994, с. 124).

Вышепреведенные соображения Д.Г. Савинова, пожалуй, следует принять с некоторой оговоркой: образ умершего мог быть представлен манекеном с маской или живым замаскированным человеком, «заместителем», игравшим роль умершего в обряде. В каком обряде?

Традиционное наименование древнетюркских оградок, связанных с каменными изваяниями, «поминальными», определяет и сам обряд. Обряд с манекеном, на наш взгляд, предполагает «безмолвного» заместителя умершего, но это как будто не объясняет мотивацию изготовления манекена (?).

Контекст исследуемого памятника обозначает «ряд» действий, которые приводят к предстоянию умершего божеству с неизбежным обращением к нему, что предполагает вербальный контакт. Ему, на наш взгляд, «идеально» соответствуют знаменитые эпитафии героев Второго тюркского каганата, дошедшие до наших дней. Называния кагана небоподобным, «неборожденным», характерные для них (Малов, 1951, с. 33, 37), предполагают обожествление и, стало быть, героизацию выдающихся личностей.

Необходимо заметить, что обряд героизации в научной литературе традиционно «заслоняется» обрядом «поминальным» и за этой «неточностью» определения теряется суть. Обряд поминания умершего, носивший более-менее регулярный характер, надо полагать, эпизодичен по существу и несопоставим по значению с обрядом героизации, определявшим посмертную судьбу выдающегося воина и имевшим важное значение в жизни сородичей.

Героизация в традиционном обществе закрепляла за воином, проявившим необыкновенные способности, «ореол» избранности, божественности, чем определялась его «счастливая» посмертная судьба, а родичи получали «сильного» родового покровителя, к которому обычно обращались за помощью. Культ героя в тюркском мире имел свойства явления амбивалентного: воина, проявившего необычные способности и умершего в расцвете сил, чтили, но и боялись, как, впрочем и в иных культурных традициях (Байбурин, 1993, с. 102).

Ряд исследователей полагает, что именно из боязни вредоносного вмешательства умершего в жизнь живых сородичей, в тюркской среде развился обряд обезвреживания покойного (ООП) (Плетнёва, 1989, с. 245; Флёров, 1993, с. 42-60; Сташенков, 1995, с. 83-85). Обряд героизации, в сути своей содержал известный компромисс: избавление общества от «опасного» мертвеца путём «удовлетворения» его «честолюбивых притязаний», при этом общество обретало в его лице покровителя. В жизни этот компромисс, несомненно, был облечён в «оболочку» религиозной традиции.

В Кудыргэ проявление культа героя имело иные, более архаичные (?) черты: культ героя «привязан» к кургану (Иванов, 1994, с. 69-70), под которым под покровительством хтонической Умай сохраняются бренные останки, душа же героя, направляемая небесной Умай, поднимается в небесные выси. Различие в погребальном инвентаре могилы № 9 и остальных могил древнетюркской эпохи в Кудыргэ позволяет предполагать ритуал героизации достаточно редким явлением.

Если подходить к могильнику Кудыргэ не с формальных позиций, но как к своеобразному памятнику кочевой культуры, вписанному в соответствующий ландшафт и включённому в структурированное пространство (космос), то следует признать, что захоронение младенца в ограде 16, по сути своей является закладной жертвой. Над ней в ограде был установлен валун, на котором была запечатлена графическая формула обряда, совершавшегося в реальном посмертном обряде. Приняв изложенную гипотезу, мы получим возможность объяснить и причину, благодаря которой валун оказался погребённым в пределах оградки. Отсутствие данных о разрушении ограды с валуном, надо сказать, достаточно непрочной, а также отсутствие повреждений на валуне, чем он выгодно отличается от большей части древнетюркских изваяний (Кубарев, 1984, с. 77), позволяет предположить следующее: некрополь Кудыргэ принадлежал небольшому этническому коллективу, вероятно, роду, кочевавшему в VI-VII вв. в районе урочища. Подвижка племён, связанная возможно, с падением Первого тюркского каганата, и последовавшая перегруппировка племён, вероятно, захватила и местных кочевников (Гаврилова, 1965, с. 106). Некрополь прекратил функционировать. Сокрытие валуна в ограде и связано с этим событием.

В соответствии с ритуалом, севернее ограды с валуном, то есть ниже по течению реки, были совершены жертвенные захоронения № 24, 25, 26, «запиравшие», перекрывавшие дорогу в нижний мир. [15] В честь новопогребённых были сооружены три ограды — III, IV, V (см. табл. I). В соответствии с ритуальными требованиями, валун был опущен в яму, вырытую у его основания, и заложен дёрном. По тому факту, что валун не был разбит и гравировки его не были повреждены, можно судить, что работа эта была выполнена неспешно и со знанием дела. После этого могильник в урочище Кудыргэ стал достоянием истории.

Литература ^

Авдеев А.Д., 1957. Маска // СМАЭ. Т. XVII. М.-Л.

Авдеев А.Д., 1959. Происхождение театра. М.-Л.

Альбаум Л.И., 1975. Живопись Афрасиаба. Ташкент.

Амброз А.К., 1986. Кинжалы V в. с двумя выступами на ножнах // СА. №3.

Артамонов М.И., 1961. Антропоморфные божества в религии скифов // АСГЭ. Вып. 2. Л.

Археологические памятники в зоне затопления Шульбинской ГЭС, 1987. Алма-Ата.

Байбурии А.К., 1993. Ритуал в традиционной культуре. СПб.

Бентович И.Б., 1980. Одежда раннесредневековой Средней Азии // Страны и народы Востока. Вып. XXII. М.

Бернштам А.Н., 1946. Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI-VIII веков. М.-Л.

Бессонова С.С., 1983. Религиозные представления скифов. Киев.

Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А., 1974. От Скифии до Индии. М.

Брагинский И.С., 1991. Вертрагна // МНМ. Т. 1. М.

Брагинский И.С., Лелеков A.A., 1991. Иранская мифология // МНМ. Т.1. М.

Вадецкая Э.Б., 1987. Модели оружия таштыкской эпохи // Военное дело древнего населения Северной Азии. Новосибирск.

Виноградова Н.М., 1991. Погребальный обряд культуры Свата (северо-западный Пакистан) // Проблемы интерпретации памятников культуры Востока. М.

Гаврилова A.A., 1965. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племён. М.-Л.

Геродот. История, 1972. Л.

Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.А., 1982. Народы нашей страны в «Истории Геродота». М.

Длужневская Г.В., 1974. Ещё раз о «кудыргинском валуне» (К вопросу об иконографии Умай у древних тюрков) // ТС. 1973. М.

Дьяконова Н.В., 1969. «Сасанидские» ткани // ТГЭ. Т. X. Л.

Живопись древнего Пенджикента, 1954. М.

Завитухина М., 1990. Золотая статуэтка конного лучника V-IV вв. до н.э. — художественное произведение круга Сибирской коллекции Петра I // СГЭ. Вып. LIV. Л.

Иванов В., 1994. Дионис и прадионисийство. СПб.

Иерусалимская A.A., 1972. К сложению школы художественного шелкоткачества в Согде // Средняя Азия и Иран. Л.

Йетмар К. Религии Гиндукуша, 1988. М.

Калинина И.В., 1995. Принципы функционально-технологического подхода в семантических исследованиях // АСГЭ. Вып. 32. СПб.

Калоев Б.А., 1964. Обряд посвящения коня у осетин. Отдельный оттиск. М.

Киселёв C.B., 1951. Древняя история Южной Сибири. М.

Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994. Степные империи Евразии. СПб.

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В., 1979. Китайский этнос на пороге средних веков. М.

Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В., 1984. Китайский этнос в средние века (VII-XIII вв.). М.

Кубарев В.Д., 1979. Новые сведения о древнетюркских оградках Восточного Алтая // Новое в археологии Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск.

Кубарев В.Д., 1984. Древнетюркские изваяния Алтая. Новосибирск.

Кубарев В.Д., 1995. Изваяние с реки Хара-Яма // Проблемы охраны, изучения и использования культурного наследия Алтая. Тезисы научно-практической конференции. Барнаул.

Кызласов Л.Р., 1949. К истории шаманских верований на Алтае // КСИИМК. Вып. XXIX.

Кызласов Л.Р., 1964. О назначении древнетюркских каменных изваяний // СА. № 2.

Лобачёва Н.П., 1979. Среднеазиатский костюм раннесредневековой эпохи (по данным стенных росписей) // Костюм народов Средней Азии. М.

Лосев А.Ф., 1991. Афина // МНМ. Т. I. М.

Луконин В.Г., 1969. Культура Сасанидского Ирана. М.

Малов С.Е., 1951. Памятники древнетюркской письменности. М.-Л.

Марьяшев А.Н., Рогожинский А.Е., 1991. Наскальные изображения в горах Ешкиольмес. Алма-Ата.

Мелетинский Е.М., 1991. Валькирии // МНМ. Т. I. М.

Мерперт Н.Я., 1955. Из истории оружия племён Восточной Европы в раннем средневековье // СА. XXIII.

Мирошина Т.В., 1985. Раскопки курганов у с. Бешпагир // Археологические открытия 1983 года. М.

Мотов Ю.А., 1999. К интерпретации изображений на парных пластинах из «Сибирской коллекции Петра I» // РА. № 3.

Плетнёва С.А., 1973. Древности чёрных клобуков // САИ. Вып. E 1-19. М.

Плетнёва С.А., 1974. Половецкие каменные изваяния // САИ. Вып. E 4-2. М.

Плетнёва С.А., 1989. На славяно-хазарском пограничье. Дмитриевский археологический комплекс. М.

Потапов Л.П., 1953. Очерки по истории алтайцев. М.-Л .

Потапов Л.П., 1966. Очерки этнографии тувинцев бассейна левобережья Хемчика // Труды ТКАЭЭ. Т II. М.; Л.

Потапов Л.П., 1973. Умай — божество древних тюрков в свете этнографических данных // ТС. 1972. М.

Потапов Л.П., 1991. Алтайский шаманизм. М.

Пугаченкова Г.А., 1987. Образ кангюйца в согдийском искусстве // Из художественного наследия Среднего Востока. Ташкент.

Пугаченкова Г.А., 1989. Древности Мианкаля. Ташкент.

Раевский Д.С., 1977. Очерки идеологии скифо-сакских племён. М.

Ростовцев М.И., 1912. Боспорское царство и южнорусские курганы. СПб.

Ростовцев М.И., 1913. Представление о монархической власти в Скифии и на Боспоре // ИАК. Вып. 49. СПб.

Ростовцев М.И., 1918. Эллинство и иранство на юге России. Пг.

Руденко С.И., 1953. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.-Л.

Руденко С.И., Глухов А., 1927. Могильник Кудыргэ на Алтае // МЭ. Т. III, 2. Л.

Русанова И.П., Тимощук Б.А., 1993. Языческие святилища древних славян, М.

Савинов Д.Г., 1984. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л.

Самашев З.С., 1995. К изучению графического искусства средневековых номадов Великой степи // Наскальное искусство Азии. Вып.1. (Тезисы докладов международной конференции). Кемерово.

Соловьёв А.И., 1987. Военное дело коренного населения Западной Сибири. Эпоха средневековья. Новосибирск.

Сташенков Д.А., 1995. Особенности погребального обряда хазарского времени в Среднем Поволжье // Культуры степей Евразии второй половины I тысячелетия н.э. Самара.

Суразаков A.C., 1988, Небесные кони Пазырыкских вождей // Археология Горного Алтая. Горно-Алтайск.

Суразаков A.C., 1994. К семантике изображений на Кудыргинском валуне // Этнокультурные процессы в Южной Сибири и Центральной Азии в I-II тысячелетии н.э. Кемерово.

Суразаков A.C., 1994. Погребальный обряд пазырыкцев // Археология Горного Алтая. Горно-Алтайск.

Табалдиев К.Ш., 1996. Курганы средневековых кочевых племён Тянь-Шаня. Бишкек.

Топоров В.Н., 1972. К происхождению некоторых поэтических символов // Ранние формы искусства. М.

Топоров В.Н., 1982. Первобытные представления о мире (общий взгляд) // Очерки истории естественно-научных знаний в древности. М.

Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири, 1988. Новосибирск.

Тревер К.В., 1940. Памятники греко-бактрийского искусства. М.-Л.

Фёдоров-Давыдов Г.А., 1966. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М.

Фирдоуси А., 1960. Шахнаме. Т.2. М.

Фирдоуси А., 1972. Шахнаме. М.

Флеров B.C., 1993. Погребальные обряды на севере Хазарского каганата. Волгоград.

Хазанов A.M., 1971. Очерки военного дела сарматов. М.

Халикова Е.А., 1971. Погребальный обряд Танкеевского могильника // Археология и этнография Татарии. Вып.1 // Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья. Казань.

Хлобыстина М.Д., 1993. Ритуальные доминанты поселений и могильников Восточной Европы каменного века // ПАВ. Вып. 4. СПб.

Худяков Ю.С., 1984. Вооружение древних тюрок Центральной Азии // Проблемы археологии Центральной Азии. Кемерово.

Чурилова Л.Н., 1984. Погребение с серебряной маской у села Манвеловки на Днепропетровщине // СА. № 4.

Шер Я.А., 1966. Каменные изваяния Семиречья. М.-Л.

Шер Я.А., 1980. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М.

Шишло Б.П., 1975. Среднеазиатский тул и его сибирские параллели // Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. М.

Штаерман Е.М., 1992. Юнона // МНМ. Т. II. М.

Шукуров Ш.М., 1977. К анализу принципов иконографии в изобразительном искусстве Средней Азии // Средняя Азия в древности и средневековье. М.

Янборисов В.Р., 1984. К семантике антропоморфных изображений на валуне из могильника Кудыргэ // Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий (Тезисы докладов областной научной конференции). Омск.

Янборисов В.Р., 1987. Умай в верованиях народов Сибири, Средней Азии и Казахстана // Древний и средневековый Восток. М.

Яценко С.А., 1995. О сармато-аланском сюжете росписи в Пантикапейском «склепе Анфестерия» // ВДИ. № 3.

Maenchen-Helfen O. 1957. Grenelated Mane and Scabbard Slide // Central Asiatic Jornal. III, 2.

Sarre F., 1923. Die Kunst des alten Persian. Berlin.

Summary ^

Y.A. Motov

STUDIES ON THE IDEOLOGY OF THE EARLY MEDIEVAL POPULATION OF ALTAI (ON THE MATERIALS OF THE KUDYRGE BURIAL GROUND)

This article considers an Ancient Turkic burial complex, which was excavated in 1924 by the expedition of S.I. Rudenko in Kudyrge gorge, at the bank of the Chulyshman mountain in the Altai. This burial ground complex has been appreciated as a classic site of the Ancient Turk epoch. The archaeological complex is defined from both a typological and chronological basis, presenting a historical sequence.

The author sought to research the VI-VII cc. complex of the burial ground as a source for studying the ideological conceptions of the population who lived there. Based on the work of M.D. Khlobystina, individual funeral complexes were revealed, distinguished from each other by such main features as location, orientation, depth of graves and the content of the grave goods. These data, together with the sex of the interred, shed light on the meaning of the «non-standard» burials.

Burial 16 has been defined as a sacrificial infant’s burial, made in order to sanctify the territory of the gorge.

Graves No 24, 25, 26 contained a group of individuals of different sexes. Their creation at the northern outskirts of the burial ground was related to the final period of its activity, and the buried have been assigned by a part of guards of the «road of dead», which led to the river.

The analysis of the topographic and landscape features of the gorge has revealed its conformity with a microcosm. The particularities of the relief of the parts corresponding to the opposite cardinal points (north — south, west — east) are presented as a system of the binary antipode characteristics, meeting the Tree of the Universe concept.

The sacred axis of the gorge represented by an infant’s sacrificial burial with a boulder stone placed over the grave is analogous to the Tree of the Universe. In 1949 L.R. Kyzlasov found a portrayal of Umai, the Ancient Turks’ deity, among the images presenting in the scene engraved on this stone. He defined the importance of this deity as a protector, and as a patron of children and fallen warriors in particular. The picture engraved on the stone has been interpreted as a scene of a ritual act of the entry of the fallen great warrior under the Umai’s patronage.

Through the analysis of the grave goods from the burial ground, the author has reached a conclusion that such a rite of ‘heroization’ was conferred on the individual buried in grave No 9. The goods of this grave contained 3 or 4 complete sets of weapons, including a broadsword and an imitation of the age-old sword, and can be divided in two chronological groups. The complete set of the archaic items and their attributes associate the buried individual with an archetype image of a hero. These grave goods suggest that the purpose of the ‘heroization’ rite must be the posthumous ‘transformation’ of the great warrior who gets the attributes of the god of war and whose horse transforms into an heavenly horse.

The individuals buried in Kudyrge can be divided into three social groups. Graves No 24, 25 and 26 are sacrificial, playing an ‘auxiliary’ role and representing the individuals of a slavery status. The majority of those buried represent independent people of the community. Grave No 9, containing the burial distinguished by peculiar features, belongs to the individual of the higher (chief) status.

[1] Киселёв, 1951, с. 499; Потапов, 1953, с. 92; Гаврилова, 1965, с. 19-21.

[2] Кызласов, 1949, с.48-54.

[3] Длужневская, 1974, с. 230-237.

[4] Янборисов, 1984, с.106-109.

[5] Коней, располагающихся ниже, можно определить также как посвящённых этому же умершему.

[6] На наш взгляд, валун в некотором смысле тождественен изваяниям.

[7] Место её на плане могильника не определено (Гаврилова, 1965, с. 24).

[8] По способу подвешивания он может быть определен в качестве однолезвийного меча, точнее — палаша.

[9] Обломки пряжек в составе металлического лома не обнаружены (Гаврилова, 1965, с. 24).

[10] Сходство этого предмета с шаманскими «саблями» объясняется, на наш взгляд, тем, что обе эти формы восходят к единому прототипу — мечу со слайд-скобой.

[11] Использование ритуальных моделей оружия в Южной Сибири и на Алтае имело длительную традицию, оно прослежено у пазырыкцев, таштыкцев, древних тюрков (Суразаков, 1994, с. 73; Вадецкая, 1987, с. 68-69; Савинов, 1984, с. 23 и др.).

[12] По свидетельству Л.П. Потапова: «На деревянной рукоятке (шаманского — Ю.М.) бубна вырезали рельефные изображения горного козла (те), шкурой которого был обтянут бубен, и всадника верхом на горном козле... Изображение горного козла шаман условно называл своей ездовой лошадью хольге» (Потапов, 1966, с. 51). Л.П. Потапов сравнивает его с лошадью, погребаемой с покойником, именуемой монгольским термином «койлге» (там же) и этим убеждает, что в данном случае имеет место не случайное совпадение, но явление тождественное. Следовательно, в обоих случаях проявляется единая культурная традиция «закрепления» воображаемого путешествия на детали снаряжения необычного «коня».

[13] Геродот этого бога именует Аресом (Геродот, 1972, IV, 62; Доватур, Каллистов, Шишова, 1982, с. 301-302). Вполне вероятно, что имя этого божества в тюркской среде было иным, табуированным, и по этой причине «утраченным».

[14] К сходному пониманию роли дерева, помещавшегося в центре древнетюркской, так называемой поминальной ограды, на ином материале пришёл В.Д. Кубарев (Кубарев, 1979, с. 158).

[15] На славянских святилищах для магического «запирания» использовались также и дверные замки (Русанова, Тимощук, 1993, с. 82). В комплексах каменного века «реперные» финальные захоронения мужчин, совершённые на периферии, вероятно, также играли роль «стражей» сакрализованного пространства (Хлобыстина, 1993, с. 18-19).

Ю.А.Мотов

Ю.А.Мотов