|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

Рис. 2. Меховая шапка из мог. 4 Оглахтинского могильника. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

Рис. 3. Детская меховая шубка из мог. 4 Оглахтинского могильника. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

Л.Р. Кызласов *. [1] По данным Э.Б. Вадецкой, могильник включает более 200 таштыкских погребений и, возможно, поминов [Вадецкая, 1999, с. 230], т.е. он исследован лишь в малой части. Недавно в Оглахтинских горах был устроен заповедник, и в настоящее время проведение раскопок здесь крайне затруднительно (рис. 1).

Один из исследованных Л.Р. Кызласовым комплексов — мог. 4 — содержал нетронутое погребение прекрасной сохранности **. [2] В яме размещался сруб, герметично закрытый со всех сторон полотнищами берёзовой коры. В срубе размером 2,5х1,5 м находились мумии мужчины и женщины. Лица погребённых были закрыты гипсовыми масками с росписями. Сохранилась одежда — меховые шапки, куртки и штаны, фрагмент юбки, рукавицы (?) и туфли (рис. 2, 3). На теле мужчины были нанесены татуировки (рис. 4). Помимо мумий, в срубе находились т.н. погребальные куклы — кожаные подобия человеческих тел с зашитыми внутри пережжёнными костями. Под головы мумий и кукол были подложены деревянные чурбаки и кожаные подушки. В погребении находилась деревянная и глиняная посуда, налучье со стрелами и моделью лука, миниатюрная узда и другие предметы. Комплекс мог. 4, включая сруб, был передан в Государственный Эрмитаж. Л.Р. Кызласов планировал опубликовать его

Рис. 4. Татуировка на плечах и груди мужчины (инфракрасная съемка). Оглахтинский могильник, мог. 4.

(Открыть Рис. 4 в новом окне)

полностью по завершении реставрации вещей и кукол. К настоящему времени имеется серия предварительных публикаций, каталоги выставок с фотографиями отдельных предметов и несколько небольших специальных статей [Кызласов, 1969; 1970; 1971; Kyzlassow, 1971; Коваленко, 1972; Никитина, Баранова, 1973; Frozen, 1978; Siberia..., 2001; Кызласов, Панкова, 2004; Панкова, 2005].

В 2005 г. по согласованию с автором раскопок началось радиоуглеродное исследование брёвен сруба из мог. 4 методом «wiggle matching». Весной 2007 г. были опубликованы первые результаты этих работ [Зайцева и др., 2007]. В настоящем сообщении представлены итоговые материалы исследования.

Могильник Оглахты и вопросы хронологии таштыкских грунтовых погребений. ^

Автор первых раскопок в Оглахтах А.В. Адрианов не торопился с заключением о времени устройства исследованных могил. В подготовленном им отчёте для Императорской Археологической комиссии сказано, что «время открытой культуры, представляющей совершенную новость, пока ещё не может быть определено» [Отчёт..., 1906, с. 129]. Следующие публикации, посвящённые Оглахтинскому могильнику, появились в 1930-х гг., уже после открытия знаменитых гробниц Ноин-Улы, датируемых тогда I в. до н.э. — I в. н.э., и алтайских курганов Катандинского и Шибе, относимых к последним векам до нашей эры. Ряд изделий из оглахтинских погребений (накладные косы, шёлковые полихромные ткани, некоторые виды деревянной посуды) оказались сходны с ноин-улинскими, а обычай трепанации черепов, практиковавшийся в Оглахтах, был зафиксирован и на Алтае. Эти факты позволили Г.П. Сосновскому отнести Оглахтинский могильник к той же эпохе, что и упомянутые памятники [1939, с. 38-39]. Так была заложена основа датировки оглахтинских комплексов временем около рубежа эр.

Другие грунтовые могилы, конструктивно и по обряду погребения близкие оглахтинским, представляли обычные археологические объекты с минимумом сохранившихся предметов, к тому же многие из них были разграблены. С.А. Теплоухов в своей периодизации памятников Минусинского края поместил таштыкские погребения между курганами последнего этапа минусинской курганной (тагарской) культуры и могилами с бюстовыми масками (склепами). Он датировал известные к тому времени погребения I-II вв. н.э., исходя из политических событий начала новой эры в Центральной Азии, связывая с ними резкое изменение погребального обряда на Енисее [Теплоухов, 1929, с. 50-51]. Впоследствии подобную — «историческую» — версию датировки выдвинул А.Н. Бернштам, предположивший, что Оглахтинский могильник «является памятником проникновения сяньбийцев на север во II в. н.э.» [1951, с. 47]. Г.П. Сосновский в датировке грунтовых могил опирался на стеклянные бусы, внешне подобные раннесарматским, и относил эти памятники к I в. до н.э. — I в. н.э. [1933, с. 38-39] *. [3]

Названные варианты датировки долгое время существовали параллельно. Это было связано с тем, что вещи из большинства таштыкских погребений непоказательны в плане датирования. В могилы редко клали изделия из металла, а предметы из кости и керамика невыразительны. Судя по оглахтинским погребениям, в таштыкских могилах содержались в основном предметы одежды и утвари, изготовленные из меха, кожи и дерева. В ряде комплексов находились стеклянные импортные бусы, но ещё не были известны способы определения их даты по химическому составу.

Аналоги, приведенные для ряда оглахтинских изделий Г.П. Сосновским и С.В. Киселёвым, при-

мерно сориентировали во времени устройства погребений, однако фактически здесь сравнивались не сами предметы, а скорее категории вещей (шёлк, деревянные сосуды, косы), возведённые в связи с уникальной сохранностью в ранг датирующих. Между тем сами по себе косы и деревянные сосуды датирующими не являются, а определить возраст шёлка без специальных, не проводившихся тогда исследований было невозможно.

Л.Р. Кызласов при рассмотрении даты грунтовых могильников отметил ряд единичных предметов, имеющих аналогии в сарматских, тесинских и хуннских комплексах. В результате таштыкские могилы и несколько «ранних» склепов были отнесены к I в. до н.э. — I в. н.э. [Кызласов, 1960, с. 108-116]. Многие из приведённых Л.Р. Кызласовым аналогов не имеют узких дат. Например, ножны с выступами, подобные оглахтинским деревянным моделям, существовали не только в I в. до н.э. — I в. н.э., но и вплоть до V-VI вв. [Амброз, 1986, с. 30-31]. Однако критический разбор аналогов не входит в задачи нашего сообщения. К тому же в оглахтинском погр. 4 не было найдено ни одного из таких «датирующих» предметов.

Датированием могил, исследованных в Оглахтинских горах в 60-70 гг. XX в., специально никто не занимался *. [4] Большинство материалов не были изданы (как и теперь), а погр. 4, известное по предварительным публикациям, казалось, не содержало датирующих предметов. Вскоре после раскопок Л.Р. Кызласов отнёс комплекс мог. 4 к I в. до н.э. [1971, с. 174], а в одной из последних работ — к рубежу эр [Кызласов, Панкова, 2004].

На представление о возрасте грунтовых могил косвенно влияла и датировка таштыкских склепов. Вслед за М.П. Грязновым большинство склепов относили ко второму, тепсейскому этапу таштыкской культуры, датированному приблизительно III-V вв. [Грязнов, 1971, с. 99]. Соответственно, время бытования грунтовых могил укладывалось в небольшой промежуток на рубеже эр — в начале новой эры, между окончанием тесинского этапа и началом периода таштыкских склепов.

Новым этапом в исследовании хронологии грунтовых могильников, и в частности Оглахтинского, стали работы Е.И. Лубо-Лесниченко и Э.Б. Вадецкой. Ключом к датировке оглахтинских погребений явились найденные здесь шёлковые ткани. В 1973 г. специалисты по древнему текстилю К. Рибу и Е.И. Лубо-Лесниченко определили, что полихромные ткани из Оглахтов отличаются от ноин-улинских, с которыми их обычно сравнивали. В то же время некоторые из оглахтинских тканей, в т.ч. из мог. 4, аналогичны шелкам из Лоуланя — крупного торгового центра в районе оз. Лобнор в Восточном Туркестане *. [5] Сходство проявляется в идентичности технических данных, совпадении деталей орнамента и формы написания иероглифов. Лобнорские ткани были найдены на кладбище LC, а изготовлены, видимо, в мастерских Шу (пров. Сычуань). Погребения Лоуланя в 20-х гг. XX в. были датированы А. Стейном I в. до н.э. — II в. н.э. [Рибу, Лубо-Лесниченко, 1973, с. 273-274, 278]. Эта дата стала определяющей и для оглахтинского шёлка, подтверждая существующую точку зрения на возраст таштыкских могил.

Однако в 1994 г. Е.И. Лубо-Лесниченко привёл иную дату лобнорских находок, основанную на малоизвестных в России публикациях китайских исследователей. С одной стороны, «датировка находок из этого региона осложнена тем, что основная их часть происходит из погребений кладбища LC и могил № 34 и 36, представляющих собой массовые вторичные захоронения» [Лубо-Лесниченко, 1994, с. 65]. С другой стороны, исследования специалистов по истории Восточного Туркестана показывали, что мог. 34 относится ко времени не ранее конца II в. н.э., а некоторые другие погребения — уже к периоду Шести династий. И главное, во многочисленных текстах, найденных на городище LC, оказались представлены даты от 252 до 330 г. [Там же]. На основании этих данных был сделан вывод о том, что «большая часть находок из района Лобнора, включая находки в кладбище LC, датируется III — началом IV в.» [Там же, с. 71]. Соответственно, и ткани из Оглахтинского могильника, аналогичные лоуланьским, должны быть отнесены к тому же времени [Там же, с. 194].

Названная дата шла вразрез со всеми существовавшими представлениями, и её практически невозможно было проверить. К тому же незадолго до сообщения Е.И. Лубо-Лесниченко вышла книга Э.Б. Вадецкой, где подтверждалась принятая датировка могильников I в. до н.э. — I в. н.э. [1986, с. 144-146] **. [6] Ни автор раскопок в Оглахтах, ни другие исследователи не отреагировали на сообщение Е.И. Лубо-Лесниченко, так что принципиальная для датировки оглахтинских комплексов информация осталась как будто незамеченной.

В 1999 г. Э.Б. Вадецкая опубликовала результаты своих новых исследований, также касающиеся зна-

чительного омоложения таштыкских памятников. С одной стороны, обосновывалась новая дата таштыкских склепов — V-VII вв., уже давно предполагавшаяся отдельными исследователями [Амброз, 1971, с. 120; Вадецкая, 1986, с. 145; Азбелев, 1992, с. 52]. С другой, подробное изучение конструкций могил и погребального обряда привели Э.Б. Вадецкую к выводу, что «намеченные узкие хронологические рамки функционирования могильников противоречат их разнообразию и эволюции похоронных ритуалов, которые не могли измениться за столь короткий срок» [1999, с. 65]. Наличие могил разного характера в составе крупных могильников, в частности на разных склонах в Оглахтах, заставляло предполагать, что они хронологически неоднородны. По количеству погребённых, преобладанию обряда трупоположения или трупосожжения, наличию мумификации и вторичных захоронений были намечены типы могил, составляющие три условные хронологические группы и отражающие изменение погребальных традиций. Чётко выделялись две крайние, наиболее различные группы, средняя же, куда вошло большинство погребений в Оглахтах, включая мог. 4, была промежуточной [Там же, с. 66-67].

Выделение трёх групп следовало проверить анализом найденного материала. Однако установить их хронологию с помощью вещей оказалось крайне трудно. Поэтому на основании сходства могил одной из групп с более поздними малыми склепами она была определена как поздняя, а две другие — как средняя и ранняя. Единственным материалом, дающим надежду на получение абсолютных дат, являлись стеклянные бусины и бисер. По Э.Б. Вадецкой, они найдены только в могильниках ранней группы (в средней их мало, а в поздней уже вовсе нет) [Там же, с. 67] *. [7] Химический анализ бусин, проведенный В.Г. Галибиным, показал, что большинство из них относится к началу новой эры, а некоторые по технологии изготовления датируются временем не ранее II в. н.э. (см.: [Там же, с. 68-69]). Кроме анализа стекла, Э.Б. Вадецкая прибегла к помощи радиоуглеродного датирования дерева из погребальных камер. Даты для нескольких нетронутых комплексов не противоречили предложенной периодизации: I в. — для ранней группы, IV в. — для поздней [Там же, с. 67].

В итоге на основании данных по типологии могил, по бусам, шёлковым тканям и радиоуглеродным определениям Э.Б. Вадецкая предложила для таштыкских грунтовых могильников интервал I-IV вв. н.э. Оглахтинская мог. 4 по своему типу отнесена к средней хронологической группе, по шёлковым импортам — к периоду не ранее второй половины III — первой четверти IV в. В этой системе датировки, как и в предшествующих, есть свои слабые места, что признаёт и сама Э.Б. Вадецкая. Периодизация нуждается в подтверждении абсолютными датами. Бусины не дают информации о возрасте поздних таштыкских могил, а единичные выборочные радиоуглеродные определения не являются безусловными показателями. Датирование оглахтинских могил по шёлковым импортам убедительно, но дату туркестанских оригиналов шёлка проверить очень трудно. Таким образом, и «новый» возраст грунтовых могил, предложенный в 1990-х гг., оказывается недостаточно обоснованным. По-прежнему датировка таштыкских погребений, включая оглахтинские, требует подтверждения какими-то иными материалами. В такой ситуации желательно было проведение независимого исследования с использованием какого-то нового «ключа». Привлечение материалов оглахтинского погр. 4, уже имеющего позднюю дату по шёлковым импортам, должно быть особенно показательным.

Характер образцов и их анализ. ^

Прекрасная сохранность сруба из оглахтинской мог. 4 давала редкую возможность исследовать его брёвна с помощью метода «wiggle matching», выделяя для датирования совокупности древесных колец. В археологии Южной Сибири этот метод использовался при определении возраста памятников предскифского и скифского времени, в которых были срубы хорошей сохранности. Успехи, трудности и тонкости в его применении изложены в совместной работе археологов и представителей естественных наук [Евразия..., 2005]. Могильник Оглахты — первый памятник другой эпохи, материалы которого были подвергнуты подобному исследованию. Ранее дерево и уголь из таштыкских грунтовых могил уже предоставлялись для выполнения радиоуглеродных анализов, однако результаты часто выглядели недостоверными из-за недостаточности исходных данных [Зайцева и др., 2007, с. 302-303].

Метод «wiggle matching» даёт большую точность результатов при определении календарного возраста. Условиями его применения являются хорошая сохранность образца дерева и наличие в нём значительного числа годичных колец. Образец разделяется на блоки из десяти годичных колец, и для каждого блока получается радиоуглеродная дата. Их последовательность представляет собой «плавающую» дендрошкалу. Полученная серия радиоуглеродных определений сопоставляется с наиболее близким по конфигурации участком калибровочной кривой, который и показывает хронологический интервал для исследуемого образца [Евразия..., 2005, с. 71]. Дата внешних колец брёвен определяет возможную нижнюю временную гра-

ницу сооружения погребальной камеры, т.к. указывает на время срубания дерева.

Рис. 5. Сруб из мог. 4 Оглахтинского могильника в экспозиции Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург. Фото 1970-х гг.

(Открыть Рис. 5 в новом окне)

[ Прим. сайта: в настоящее время сруб не экспонируется. ]

Большинство брёвен из мог. 4 отвечают названным условиям. В 1970-1980-х гг. сруб находился в экспозиции Эрмитажа в зале таштыкской культуры (рис. 5), в настоящее время он разобран. Сруб был сложен из двух-трёх венцов, соединённых в лапу, и имел потолок из девяти поперечно уложенных брёвен, помеченных счётными зарубками. Размеры сруба 2,3x1,55x0,85 м. Его подробное описание неоднократно приводилось Л.Р. Кызласовым (см., напр.: [Кызласов, Панкова, 2004, с. 61]). Важно, что в погребении сруб был плотно укутан слоями берёзовой коры, а спрессованная засыпка над перекрытием не была нарушена, поэтому образцы являются относительно «чистыми» для проведения радиоуглеродного анализа *. [8]

Древесина была проанализирована в Отделе научно-технической экспертизы Эрмитажа канд. биол. наук М.Н. Колосовой **. [9] Пробы идентифицированы микроскопическим методом по признакам анатомического строения. Двенадцать брёвен являются лиственничными (Larix sp.), семь — сосновыми (Pinus sylvestris). Сосновыми оказались нижние брёвна торцевых стенок сруба и пять брёвен перекрытия (имеющие две, три, пять, шесть и семь зарубок).

В 2005 г. от сруба мог. 4 были взяты два спила: образец лиственницы с верхнего бревна торцевой стенки и образец сосны с бревна перекрытия, имеющего семь зарубок. Выбор брёвен определялся как их сохранностью, так и возможностью собрать сруб без ущерба для его вида при возобновлении экспозиции. В лаборатории космических лучей Физико-технического института РАН им. А.Ф. Иоффе (ФТИ) образцы разделили на блоки, а в радиоуглеродной лаборатории Института истории материальной культуры РАН (ИИМК) для них получили радиоуглеродные даты (жидкостная сцинтилляционная техника). В Университете г. Хельсинки для этих дат измерили изотопное фракционирование 13С/12С, возникающее при биохимических реакциях в процессе роста дерева (масс-спектрометрический метод). Сотрудники ФТИ провели калибровку полученных значений методами математической статистики с учётом поправки на лабораторное фракционирование 14С/12С (возникает при химической обработке древесины). Весной 2007 г. были опубликованы данные датирования лиственничного образца, согласно которым дата срубания дерева для устройства могилы находилась в интервале 267-289 гг. н.э. [Зайцева и др., 2007, с. 306].

В конце 2007 г. сотрудники ФТИ рассчитали календарный возраст по сосновому образцу методом согласования с калибровочной кривой. Нужно отметить, что они не ограничились предоставлением данных по сосне, а внесли ряд корректив и в измерения по лиственнице, в частности, подчеркнули невозможность дать однозначную дату заготовки брёвен сруба в связи с особенностями калибровочной кривой для II-IV вв. Результаты предыдущих подсчётов по лиственнице также были неоднозначны, но авторы публикации в качестве выводов привели наиболее вероятные, для которых оценка поправки на лабораторное фракционирование минимальна [Там же, рис. 2]. С появлением данных по сосне стало ясно, что не стоит отбрасывать и вторую дату, т.к. без дополнительного анализа нельзя отдать предпочтение только одной из них.

Калибровка результатов радиоуглеродных измерений. ^

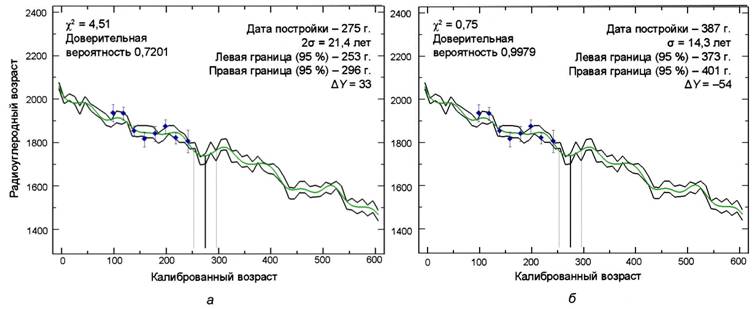

Рассматривались два набора данных: для сосны и лиственницы. В отличие от лиственницы [Зайцева и др., 2007, рис. 2], полученные значения радиоуглеродного возраста для сосны заметно флуктуируют (рис. 6). Для устранения флуктуации они были попарно усреднены (табл. 1). Ради единообразия то же выполнено для данных по лиственнице (табл. 2).

Таблица 1. Измеренный радиоуглеродный возраст образцов сосны с поправкой на природное фракционирование 14С/12С.

| Лабора- торный номер |

Годичные кольца | Измеренный радиоуглеродный возраст, А0 (год) | δ13С, ‰ | Поправка, Δt (лет) | Исправленный радиоуглеродный возраст, Аcor (год) | Среднее взвешенное значение Ācor (год) |

| Ле7338 Ле7337 |

1-10 11-20 |

1884±70 1934±30 |

-24,99 -26,65 |

+00 -26 |

1884±70 1907±30 |

1903±39 |

| Ле7332 Ле7340 |

21-30 31-40 |

1885±40 1885±25 |

-24,03 -24,06 |

+16 +15 |

1901±40 1900±25 |

1900±30 |

| Ле7336 Ле7339 |

41-50 51-60 |

1918±30 1752±20 |

-23,99 -23,86 |

+16 + 18 |

1934±30 1770±20 |

1820±24 |

| Ле7341 Ле7326 |

61-70 71-80 |

1775±80 1773±25 |

-24,26 -24,51 |

+12 +08 |

1787±80 1781±25 |

1782±34 |

| Ле7334 Ле7335 |

81-90 91-100 |

1775±35 1836±35 |

-25,25 -24,62 |

-04 +06 |

1771±35 1842±35 |

1807±35 |

| Ле7342 Ле7333 |

101-110 111-120 |

1835±30 1810±35 |

-23,99 -24,07 |

+16 +15 |

1851±30 1825±35 |

1840±32 |

| Ле7329 Ле7327 |

121-130 131-140 |

1752±25 1763±25 |

-23,26 -23,06 |

+28 +31 |

1780±25 1794±25 |

1787±25 |

| Ле7330 Ле7328 Ле7331 |

141-150 151-160 161-166 |

1737±35 1845±80 1670±80 |

-23,19 | +29 | 1766±35 1874±80 1699±80 |

1772±52 |

Примечания (Открыть прим. в новом окне).

1. Среднее взвешенное значение х для серии из n измерений определяется следующим образом: [формула], где весовые коэффициенты wi выражаются черех ошибки измерений σi: [формула].

2. Дисперсия среднего (квадрат ошибки среднего значения) [формула] или [формула].

3. Поправка к радиоуглеродному возрасту Δt вычислялась так: Δt = 16,066 (25 + δ13С).

4. Acor=A0 + Δt.

Таблица 2. Измеренный радиоуглеродный возраст образцов лиственницы с поправкой на природное фракционирование 14С/12С. *

| Лабораторный номер | Годичные кольца | Измеренный радиоуглеродный возраст, А0 (год) | δ13С, ‰ | Поправка, Δt (лет) | Исправленный радиоуглеродный возраст, Аcor (год) | Среднее взвешенное значение Ācor (год) |

| Ле7349 Ле7344 |

41-50 51-60 |

1875±50 1878±35 |

-20,14 -19,90 |

+78 +82 |

1953±50 1960±35 |

1958±41 |

| Ле7346 Ле7353 |

71-80 81-90 |

1810±30 1813±40 |

-20,41 -20,49 |

+74 +72 |

1884±30 1885±40 |

1884±34 |

| Ле7352 Ле7359 |

91-100 101-110 |

1806±30 1761±25 |

-20,58 -20,04 |

+71 +80 |

1877±30 1841±25 |

1856±27 |

| Ле7357 Ле7355 |

111-120 121-130 |

1797±20 1755±30 |

-19,95 -20,16 |

+81 +78 |

1878±20 1833±30 |

1864±24 |

| Ле7361 Ле7358 |

131-140 141-150 |

1818±25 1804±20 |

-20,87 -20,33 |

+66 +75 |

1884±25 1879±20 |

1881±22 |

| Ле7360 Ле7350 |

151-160 161-170 |

1775±20 1741±20 |

-20,05 -19,78 |

+80 +84 |

1855±20 1825±20 |

1840±20 |

| Ле7348 Ле7354 |

171-180 181-190 |

1736±20 1708±25 |

-20,07 -19,21 |

+79 +93 |

1815±20 1801±25 |

1810±22 |

* См. примеч. к табл. 1.

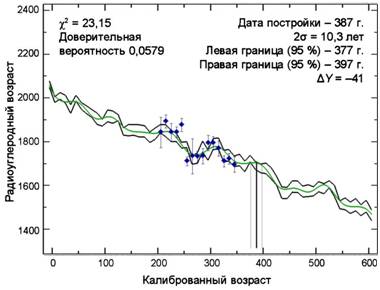

Рис. 7. Сопоставление данных радиоуглеродных измерений (Оглахты, Ле7343-61, лиственница) и калибровочной кривой. а — ранняя дата; б — поздняя дата. Пояснения см. рис. 6.

(Открыть Рис. 7 в новом окне)

Калибровочная кривая для II-IV вв. из-за цикличности климатических процессов не позволяет однозначно датировать образцы: на этот отрезок времени приходятся два идентичных участка кривой, отражающие подобие климатических колебаний этих столетий. С каждым из них в равной степени можно соотнести полученные радиоуглеродные даты. Отсюда следует, что однозначное определение калиброванного времени для образца в данном случае невозможно *. [10] Поэтому и для лиственницы,

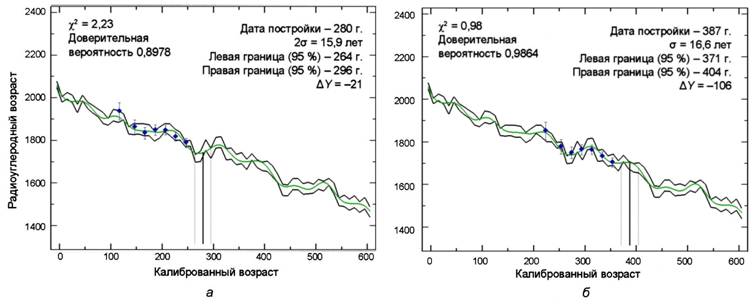

Рис. 8. Сопоставление данных радиоуглеродных измерений (Оглахты, Ле7326-42, сосна) и калибровочной кривой. а — ранняя дата; б — поздняя дата. Пояснения см. рис. 6.

(Открыть Рис. 8 в новом окне)

Таблица 3. Результаты калибровки

| Образец | Ранний интервал | Поздний интервал | ||

| Дата | Ρ | Дата | Ρ | |

| Лиственница | 280±16 | 0,1 | 387±17 | 0,01 |

| Сосна | 275±21 | 0,28 | 387±14 | 0,002 |

| Среднее | 278±18 | - | 387±15 | - |

Примечания. Для погрешности указано два стандартных отклонения (2σ). Ρ — вероятность случайного соответствия радиоуглеродных данных и калибровочной зависимости. Если Ρ < 0,95, то данные можно считать согласующимися с калибровочной кривой.

и для сосны получены по две калиброванные даты: ранняя и поздняя (рис. 7, 8). Они определяют возможные интервалы времени заготовки брёвен для сруба. Даты по двум образцам, как для раннего, так и для позднего интервала, отличаются несущественно (разность значительно меньше статистической погрешности), что позволяет усреднить эти значения (табл. 3).

Итак, получено два возможных интервала времени заготовки бревен для сруба: 260-296 и 372-402 гг. н.э. (95%). Для объективного выбора одного из них целесообразно дополнительно провести масс-спектрометрическое измерение образцов.

Обсуждение результатов радиоуглеродных измерений. ^

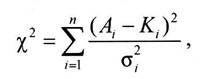

С целью выбора одного из двух интервалов можно проанализировать объединённые данные по сосне и лиственнице. Для этого удобно перейти от статистики

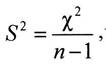

являющейся мерой согласованности данных Аi и калибровочной функции Кi, к дисперсии S2, которая служит мерой разброса измеренных значений радиоуглеродного возраста относительно калибровочной зависимости. S2 и χ2 связаны простым соотношением

где n — число измерений образца. Используя значения χ2 (см. рис. 7, 8), легко вычислить дисперсию для обоих образцов как для раннего, так и для

Таблица 4. Дисперсия радиоуглеродного возраста относительно калибровочной функции.

| Параметр | Ранняя дата | Поздняя дата | ||

| Лиственница | Сосна | Лиственница | Сосна | |

| n | 7 | 8 | 7 | 8 |

| χ2 | 2,23 | 4,51 | 0,98 | 0,75 |

| S2 | 0,37 | 0,64 | 0,16 | 0,11 |

| S2 | 0,48 | 0,12 | ||

позднего интервалов (табл. 4). Для следующего шага существенно, что вследствие небольшого числа измеряемых слоёв (n) величины S2 для лиственницы и сосны статистически тождественны на 95%-м доверительном уровне [Поллард, 1982]. Поэтому для одного из временных интервалов два измерения (для сосны и лиственницы) можно рассматривать совместно. Общую дисперсию обозначим через S2 (табл. 4).

В результате калибровки было установлено, что данные радиоуглеродных измерений хорошо согласуются с калибровочной кривой в двух временных интервалах, отстоящих примерно на 100 лет, причём в позднем заметно лучше (значения χ2 меньше). Логично предположить, что он и является истинным (значения S2 меньше).

Рассмотрим величину F = Se2/Sl2, где S2 — значение S2 для раннего интервала, a S2 — для позднего. Статистика F имеет распределение Фишера Fn-1, n-1, [Афифи, Эйзен, 1982], где n — общее число слоёв (измерений) в двух образцах. Чем больше величина F, тем меньше вероятность, что её отличие от единицы обусловлено флуктуациями ошибок измерений. Большие значения F попадают в т.н. критическую область распределения Фишера. Различают 5%-ю, 1%-ю и т.д. критические области. Величина, выраженная в процентах, говорит о вероятности статистической природы отличия значения F от единицы. Сделаем оценки. Воспользовавшись данными табл. 4, найдём: F = 4,0. Анализ таблицы распределения Фишера [Там же, 1982] позволяет заключить, что это значение попадает в 1%-ю критическую область распределения Фишера F13,14. Следовательно, дисперсия S2 для раннего временного интервала существенно определяется не статистическими ошибками, а вариациями иной природы. Эти вариации являются следствием выбора неподходящего участка для сравнения радиоуглеродных данных с калибровочной кривой.

Итак, на доверительном уровне 99% ранний интервал для даты памятника 278 г. н.э.±18 лет следует

Таблица 5. Радиоуглеродный возраст образцов сосны и лиственницы.

| Лабораторный номер | Годичные кольца | Скорректированный радиоуглеродный возраст, Afin |

| Сосна | ||

| Ле7338 Ле7337 |

1-10 11-20 |

1849±39 |

| Ле7332 Ле7340 |

21-30 31-40 |

1846±30 |

| Ле7336 Ле7339 |

41-50 51-60 |

1766±24 |

| Ле7341 Ле7326 |

61-70 71-80 |

1728±34 |

| Ле7334 Ле7335 |

81-90 91-100 |

1753±35 |

| Ле7342 Ле7333 |

101-110 111-120 |

1786±32 |

| Ле7329 Ле7327 |

121-130 131-140 |

1733±25 |

| Ле7330 | 141-150 | |

| Ле7328 | 151-160 | 1718±52 |

| Ле7331 | 161-166 | |

| Лиственница | ||

| Ле7349 Ле7344 |

41-50 51-60 |

1852±41 |

| Ле7346 Ле7353 |

71-80 81-90 |

1778±34 |

| Ле7352 Ле7359 |

91-100 101-110 |

1750±27 |

| Ле7357 Ле7355 |

111-120 121-130 |

1758±24 |

| Ле7361 Ле7358 |

131-140 141-150 |

1775±22 |

| Ле7360 Ле7350 |

151-160 161-170 |

1734±20 |

| Ле7348 Ле7354 |

171-180 181-190 |

1704±22 |

исключить. Истинным является поздний — 387 г. н.э.±15 лет. Сделанный выбор позволяет определить значение поправок на лабораторное фракционирование 14С/12С (ΔY, см. рис. 7, б; 8, б) и на основании данных табл. 1, 2 (Аcor) получить окончательные результаты: Afin= Acor + ΔY (табл. 5).

Выводы. ^

Радиоуглеродное исследование сруба из оглахтинской мог. 4 методом «wiggle matching» показало, что его сооружение может относиться к периоду 260-296 или 372-402 гг. н.э. Последующий статистический анализ позволил сделать заключение о значительно большей вероятности позднего интервала. Для окончательного выбора одной из дат желательно проведение дополнительных измерений тех же образцов с использованием масс-спектрометрического метода.

Полученные результаты подтверждают датировку комплекса мог. 4 временем не ранее конца III-IV в., основанную на дате шёлковых импортов, и заключение Э.Б. Вадецкой о функционировании таштыкских грунтовых могильников вплоть до этого времени. Вместе с тем необходимо продолжение археологических изысканий для проверки и уточнения даты оглахтинского погребения, полученной с помощью методов радиоуглеродной хронологии.

Список литературы ^

Адрианов А.В. Оглахтинский могильник. Томск, 1903. (XXIX Иллюстрированное прил. к газ. «Сибирская жизнь», №249 от 16 нояб.)

Азбелев П.П. Типогенез характерных таштыкских пряжек // Проблемы археологии, истории, краеведения и этнографии Приенисейского края. Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 1992. Т. 2. С. 48-52.

Амброз А.К. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы. Часть II // СА. 1971. №3. С. 106-134.

Амброз А.К. Кинжалы V в. с двумя выступами на ножнах // СА. 1986 №3. С. 28-35.

Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ: Подход с использованием ЭВМ. М.: Мир, 1982. 488 с.

Бернштам А.Н. Очерк истории гуннов. Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1951. 256 с.

Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. Л.: Наука, 1986. 178 с.

Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб.: Петербургское востоковедение, 1999. 440 с. (Archaeologica Petropolitana; №7).

Грязнов М.П. Миниатюры таштыкской культуры: (Из работ Красноярской экспедиции 1968 г.) // АСГЭ. Л., 1971. Вып. 13. С. 94-106.

Евразия в скифскую эпоху: Радиоуглеродная и археологическая хронология / А.Ю. Алексеев, Н.А. Боковенко, С.С. Васильев, В.А. Дергачёв, Г.И. Зайцева, Н.Н. Ковалюх, Г. Кук, И. Ван дер Плихт, Г. Посснерт, А.А. Семенцов, Е.М. Скотт, К.В. Чугунов. СПб.: Теза, 2005. 290 с.

Зайцева Г.И., Семенцов А.А., Лебедева Л.М., Панкова С.В., Васильев С.С., Дергачёв В.А., Юнгер X., Соннинен Е. Новые данные о хронологии памятника Оглахты-6 // Радиоуглерод в археологических и палеоэкологических исследованиях: мат-лы конф., посвящ. 50-летию радиоуглеродной лаборатории ИИМК РАН. 9-12 апреля 2007 г., Санкт-Петербург. СПб.: Теза, 2007. С. 300-307.

Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. 364 с. (МИА; вып. 9).

Коваленко Т. Реставрация гипсовых погребальных масок // СГЭ. Л., 1972. Вып. 35. С. 77-79.

Колчин Б.А., Битвинскас Т.Т. Современные проблемы дендрохронологии // Проблемы абсолютного датирования в археологии. М.: Наука, 1972. С. 80-92.

Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. М.: Изд-во Моск. гос. унта, 1960. 198 с.

Кызласов Л.Р. Кто жил в Хакасии две тысячи лет назад? // Наука и жизнь. 1969. №12. С. 93-96.

Кызласов Л.Р. Раскопки в Оглах-Тах // АО 1969 года. М.: Наука, 1970. С. 197-199.

Кызласов Л.Р. Хакасская археологическая экспедиция 1969 года // Учён. зап. Хак. НИИЯЛИ. Сер. историческая. Абакан, 1971. Вып. 16, №3. С. 173-176.

Кызласов Л.Р., Панкова С.В. Татуировка древней мумии из Хакасии (рубеж нашей эры) // СГЭ. СПб., 2004. Вып. 62. С. 61-67.

Лубо-Лесниченко Е.И. Китай на Шёлковом пути: Шёлк и внешние связи древнего и раннесредневекового Китая. М.: Вост. лит., 1994. 326 с.

Марсадолов Л.С. Дендрохронология больших курганов Саяно-Алтая I тысячелетия до н.э. // АСГЭ. Л., 1988. Вып. 29. С. 65-81.

Никитина К., Баранова Т. Опыт реставрации сухого археологического меха // СГЭ. Л., 1973. Вып. 37. С. 78-79.

Отчёт Императорской Археологической комиссии за 1903 г. СПБ.: [Тип. гл. упр-ния уделов], 1906. 245 с.

Панкова С.В. Композитная юбка из могильника Оглахты в Южной Сибири // VI Конгресс этнографов и антропологов России. Санкт-Петербург, 28 июня — 2 июля 2005 г.: тез. докл. СПб., 2005. С. 159-160.

Поллард Дж. Справочник по вычислительным методам статистики. М.: Финансы и статистика, 1982. 344 с.

Рибу К., Лубо-Лесниченко Е.И. Оглахты и Лоулань: (Две группы древних художественных тканей) // Страны и народы Востока. 1973. Вып. 15. С. 272-281.

Сосновский Г.П. О находках Оглахтинского могильника // Проблемы истории материальной культуры. 1933. №7/8. С. 34-41.

Теплоухов С.А. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края (в кратком изложении) // Материалы по этнографии. Л., 1929. Т. 4, вып. 2. С. 41-62.

Frozen Tombs: The Culture and Art of the Ancient Tribes of Siberia. L.: British Museum Publications Ltd, 1978. 102 p.

Kyzlassow L. Das Grabmal am Jenissei // Ideen des exakten Wissen: Wissenschaft und Technik in der Sowjetunion. Stuttgart, 1971. N 8. S. 517-522.

Siberia: Gli uomini dei fiumi ghiacciati. Milano: Electa, 2001. 209 p.

Tallgren A.M. The South Siberian cemetery of Oglakty from the Han period // Eurasia Septentrionalis Antiqua. Helsinki, 1937. N 11. P. 69-90.

[1] * [с.47] По общей нумерации, приводимой Л.Р. Кызласовым для различных археологических комплексов в Оглахтинских горах, таштыкский могильник обозначен под номером VI [1970, с. 197]. Существует и другая, более дробная нумерация памятника: Э.Б. Вадецкая вслед за А.В. Адриановым выделяет в его составе два могильника на противоположных сторонах лога — Оглахты I и II; кроме них, она обособляет и третье таштыкское кладбище внизу, на дюнах [Отчёт..., 1906, с. 16-17; Вадецкая, 1999, с. 230]. План могильника не опубликован. Авторы статьи придерживаются традиционного названия памятника — Оглахтинский могильник.

[2] ** [с.47] Мог. 4 расположена на участке Оглахты I по варианту планиграфии А.В. Адрианова / Э.Б. Вадецкой [Вадецкая, 1999, с. 232].

[3] * [с.48] К первому, теплоуховскому варианту (I-II вв.) впоследствии был близок М.П. Грязнов, объединивший все грунтовые могильники в ранний, батенёвский этап таштыкской культуры [1971, с. 96-99]. Второго варианта (I в. до н.э. — I в. н.э.) придерживался Л.Р. Кызласов. A.M. Тальгрен относил к этому периоду все немногочисленные известные тогда таштыкские памятники [Tallgren, 1937, р. 88]. Особняком стоит мнение С.В. Киселёва, согласно которому грунтовые могилы и склепы одновременны в пределах I в. до н.э. — IV в. н.э., но оглахтинские погребения тяготеют к рубежу эр [1949, с. 220-224, 260-261].

[4] * [с.49] По образцам от брёвен сруба мог. 4 была составлена «плавающая» дендрошкала протяженностью 185 лет [Колчин, Битвинскас, 1972, с. 85].

[5] * [с.49] Впервые лоуланьские аналоги оглахтинского шёлка отметил С.В. Киселёв [1949, с. 224].

[6] ** [с.49] Она была основана на «старой» дате шёлковых тканей, первых данных по химическому составу стеклянных бус и нескольких радиоуглеродных датах. По словам Э.Б. Вадецкой, рукопись ожидала публикации более 10 лет. К моменту выхода книги из печати у её автора уже возникли сомнения в правильности такой датировки.

[7] * [с.50] В оглахтинской мог. 4 бусы отсутствовали.

[8] * [с.51] Отмечалось, что для сооружения сруба были взяты в основном сухостойные деревья, судя по ходам короедов [Марсадолов, 1988, с. 73]. Однако в брёвнах, отобранных для анализа, такие ходы практически отсутствовали. Кроме того, они не являются безусловным свидетельством смерти дерева, поэтому трудно судить, сухостойные или живые деревья были срублены для заготовки брёвен.

[9] ** [с.51] Авторы приносят М.И. Колосовой глубокую благодарность.

[10] * [с.53] Проблема неоднозначности выбора даты возникает довольно часто (см., напр.: [Евразия..., 2005, с. 81]). Для однозначной калибровки необходимо, чтобы систематическая ошибка радиоуглеродного возраста при выполнении измерений отсутствовала. Это возможно при применении масс-(53/54)-спектрометрического метода и метода с использованием пропорциональных газовых счётчиков. В радиоуглеродной лаборатории ИИМК применяется жидкостная сцинтилляционная техника, предполагающая химическую обработку образцов древесины. Здесь исключить систематическую ошибку трудно.

С.В. Панкова, С.С. Васильев, В.А. Дергачёв, Г.И. Зайцева

С.В. Панкова, С.С. Васильев, В.А. Дергачёв, Г.И. Зайцева